Man stelle sich vor, der:die wahre Seelenverwandte könnte mithilfe von DNA-Analysen bestimmt werden: Dating-Experimente wären überflüssig. Irgendwo zwischen pathetischer Romantikdemonstration und Effizienzgelaber wirft die Netflix-Serie The One wenigstens die richtigen Fragen auf.

Von Theresa Croll

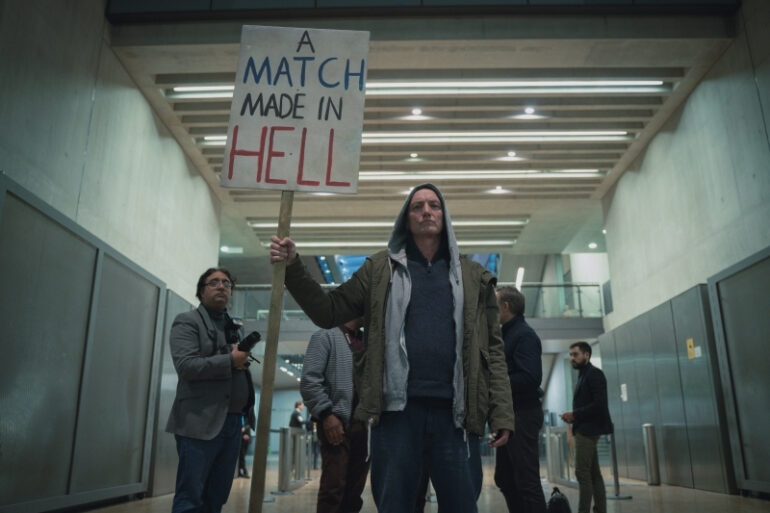

Bild: James Pardon

DieserArtikel enthält harmlose Spoiler.

Die Suche nach dem oder der Einen, die wahre Liebe, ewiges Glück: Die britische Netflix-Serie »The One« trifft zwischen Swipe-rechts-Spiralen und unserem Corona-bedingten sozialen Isolationszwang vermutlich genau den Nerv der Zeit, der in allen Belangen ja nur noch aus Hoffnung besteht. Die Möglichkeit, dass es eine einzige Person auf der Welt gibt, mit der man kompatibel ist, ist genauso kitschig und kompliziert, wie sie klingt. Das System dahinter: simpel, die Probleme dadurch: groß.

Denn, Überraschung, der Eingriff ins Schicksal ist nicht so rosig, wie es Protagonistin Rebecca Webb in spektakulärer Manier predigt. Sie hat »The One« gegründet – eine Dating-Plattform, bei der man DNA-Proben, meistens in Form eines Haars, einsendet, woraufhin die DNA analysiert und aufgrund biochemischer (?) Eigenschaften die eine Person auf der Welt ermittelt wird, mit der man übereinstimmt. Sofortige Seelenverwandtschaft garantiert, aufdringlich demonstriert mit Sätzen wie »Kennen wir uns irgendwoher?« und »Ich habe das Gefühl, wir haben uns schon mal getroffen«, blitzende Blicke zwischen funkelnden Augen. Na, wenn das nicht romantisch ist. Rebecca Webb verkündet stolz, sie habe, wie eine Million andere User:innen, ihr Match gefunden: Ethan, der immer artig am Bühnenrand wartet und, wieder Überraschung, gar nicht ihr wahres Match ist. Aber dazu später mehr.

Okaye Story im Genre-Wirrwarr

»The One« ist alles andere als eine Rom-Com-Serie mit Sci-Fi-Charakter, aber ja, was ist sie eigentlich? Zwischen Sci-Fi-Elementen und prononcierter Romantik befindet sich der:die Zuschauende nämlich inmitten einer dystopischen Erzählung, in der drei Menschen sterben und unschuldige Menschen zu Mörder:innen werden, während es eigentlich und vor allem um die Evolution von Rebecca Webb geht: vom quirligen Genie zur eiskalten Königin ihres selbsterschaffenen Reiches. Glücklicherweise kommt die Serie ohne übernatürliche Wendungen aus (irgendwo da draußen erzürnen sich nun Naturwissenschaftler:innen, die nichts an dieser Handlung natürlich finden). Stattdessen konzentriert man sich lieber auf eine pseudowissenschaftliche Erklärung von Liebe und entfaltet die Komplexität des Themas in verschiedenen Szenarien, zu denen »The One« führen kann, die aber irgendwie genau jenen entsprechen, die man sich auch ohne die Serie vorstellen würde.

In Rebeccas Fall wartet die wissenschaftlich erwiesene große Liebe gar nicht am Bühnenrand (Ethan passt nur einfach sehr gut ins Marketingkonzept), sondern am Strand von Teneriffa in Form eines mittelalten brasilianischen Beachboys, na klar. Dass sich dessen Leben dadurch gravierend ändern wird, weiß er genauso wenig wie Megan, die von der verheirateten Hannah aufgespürt wird oder wie Kate, deren Match mit ganz anderen Problemen konfrontiert wird. Ach ja, Kate spürt nebenbei noch einen Mordfall auf, mit dem alle Charaktere irgendwie in Verbindung stehen. Narratorisch ist ansonsten aber wenig zu beanstanden. Glaubhaft genug, um als Zuschauende:r nicht müde zu werden, über das Schicksal nachzudenken, und in Sachen Liebe doch so erwartbar, dass Mord, Totschlag und Intrigen eine erfrischende Abwechslung bieten.

Effiziente Knopfdruck-Romantik

Philosophische Erklärungen, dass die Liebe ja so eigentlich nicht funktioniert, es käme ja immerhin auch auf die Lebensumstände und andere äußere Einflüsse an, werden vom ein oder anderen Charakter im richtigen Moment gehaucht. Nämlich immer dann, wenn man sich dabei erwischt zu glauben, dass an der wissenschaftlichen Weisung der Liebe etwas dran sein könnte. Man kommt nicht drum herum, sich irgendwo zwischen »schön wäre es ja schon« und »ganz schön umständlich, wenn mein Match am anderen Ende der Welt leben sollte« zu befinden. Liegt aber Romantik nicht doch mehr im Ungewissen und den offenen Möglichkeiten? »The One« macht die Bemühungen, die es braucht, um Liebe entstehen zu lassen, effizient.

Die vermeintliche Sinnlosigkeit und Zeitverschwendung des leeren Datings mit Personen, die vielleicht nicht theoneand onlysind, vermag Rebecca zu verhindern, doch dabei vergisst sie, dass die Aufregung und Freude in ebendiesen »Vielleichts« steckt. Kapitalistische Produktivitätslogik pseudo-romantisch verpackt; das giftige Konfekt in der vielversprechend hübschen Pralinenschachtel. Mit lockender Bequemlichkeit wird eine Schein-Schicksalhaftigkeit geschaffen, die die Charaktere erst in ihr Verderben treibt.

Luft nach oben

»The One» wird gegen Ende zu »The One or maybe The Two«: Es gibt eine winzig kleine Möglichkeit, dass es mehr als eine Person geben könnte, mit der die Informationen übereinstimmen. Ungünstig fürs Geschäft, deswegen lieber nicht preisgeben. Aber auch darum scheint es letztlich nicht zu gehen, lediglich als Randhandlung wird diese potentiell dramatische Information verarbeitet. Die letzten Szenen suggerieren allerdings eine Fortsetzung, die hoffen lässt, dass diese Ebene noch weiter ausgeschöpft wird.

Was diese Serie so binge-wertig macht, kann man nicht genau sagen, liegt aber vermutlich irgendwo zwischen Utopie-Sehnsucht, Dating-Nostalgie und dem besonders schönen Cast (wo treibt man so viele attraktive Schauspieler:innen auf?). Vielleicht liegt es auch an der faszinierenden Irreversibilität der Umstände, denen sich die Charaktere ausgesetzt sehen, das eigene »was wäre wenn« beantwortet von abschreckenden Konstellationen. Womöglich, und das ist am wahrscheinlichsten, ist es einfach die Netflix-Fatigue des Alles-schon-mal-gesehen-habens und die ewige Reizberieselung, sodass »The One« mal wieder ein wenig Reflexion über Schicksal und Liebe befeuert. Mehr allerdings auch nicht.