Im Jahr 1910 fand das Leben des dreiundzwanzigjährigen Janko Polić Kamov infolge einer Tuberkuloseerkrankung in einem Barceloner Armenhospital ein jähes Ende. Fast siebzig Jahre nach der posthumen Erstveröffentlichung liegt sein Roman Austrocknen erstmals in deutscher Übersetzung vor. Eine Serendipität!

Von Maximilian Menzel

Hört man jemanden das Wort »Halbstarker« sagen, kommt einem unweigerlich Hotte Buchholz in seiner Paraderolle als Freddy Borchert in Georg Tresslers gleichnamigen Film in den Sinn. Gleiches gilt, wenn es um allerlei literarische Obszönitäten geht: Natürlich zieht da als erstes immer Michel Houellebecq vor dem inneren Auge an einem vorbei, wie er da in seinem Thomas-Bernhard-Jankerl vor dem Thomas-Bernhard-Haus steht und einen seiner provokanten Texte rauchend rezitiert. Warum dies nun von Belang ist? Weil sich Assoziationen zu Sätzen oder Worten manifestiert haben, die mit der Vorstellung einhergehen, dass sie vermeintliche Wegbereiter für etwas waren, das so vorher noch nie in dieser Form existiert hat. Der Überraschungseffekt ist jedoch umso größer, wenn man es mit tatsächlichen Wegbereitern zu tun bekommt, wie etwa mit Janko Polić Kamov

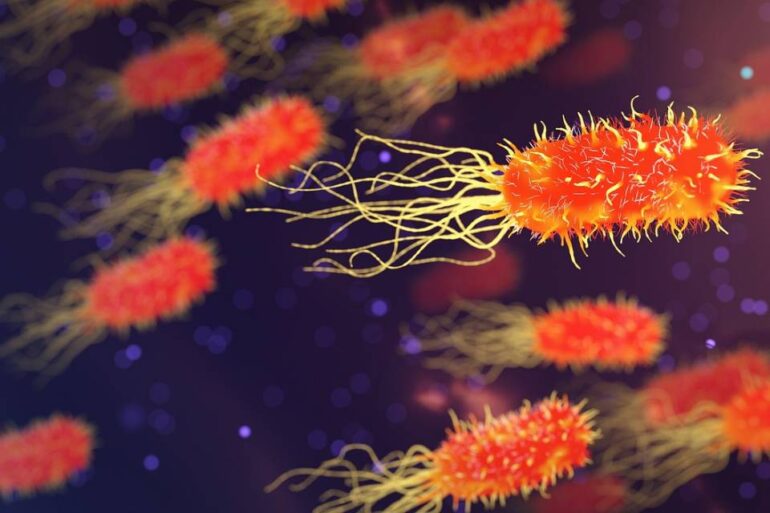

Diagnose Tuberkolose

Es ist das Jahr 1909, also keine zehn Jahre bis zum Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, als der junge Janko Polić Kamov an den südlichen Ausläufern Transleithaniens seinen Roman fertigstellt. »Isušena kaljuža« lautet der kroatische Originaltitel und kann mit »Der ausgetrocknete Sumpf« oder auch »Schlammgrube« übersetzt werden. Die Übersetzerin Brigitte Döbert wählte jedoch für die 2024 im Guggolz Verlag erschienene deutsche Erstübersetzung den Titel »Austrocknen«. Jetzt ließe sich berechtigterweise darüber streiten, ob so etwas zulässig ist. Das soll an dieser Stelle jedoch beiseite geschoben werden, denn Döberts Interpretation bringt den Inhalt des Romans mit nur einem Wort auf den Punkt und da sind wir wieder bei Houellebecq und Bernhard: Nur ein einziges Wort bekommt man erst einmal provozierend vor den Latz geknallt und schlägt so wiederum den Bogen zu Arsen Toplak, dem Protagonisten des Romans. Auch er ist jemand, der provoziert, bis er heiser ist, bis es ihn austrocknet.

Der junge Arsen Toplak, Sohn einer Kaufmannsfamilie aus der österreichisch-ungarischen Hafenstadt Fiume, dem heutigen kroatischen Rijeka, spuckt Blut und konsultiert hierauf einen Arzt. Bei dem diagnostizierten Lungenkatarrh handelt es sich in Wahrheit um eine Tuberkulose. Aussicht auf Besserung gibt es keine und das weiß Arsen, der doch noch so viel vor hat mit seinem Leben. Das Bewusstsein über seine Krankheit wird, wenn auch nur für kurze Zeit, zu Arsens Treibstoff, der ihn am Leben hält.

Immer in die Vollen

Schon vor der Infektion wird aus der kleinbürgerlichen Reihe getanzt. Bis zum Exzess wird geraucht und getrunken, sich auf sexuelle Abenteuer begeben, sich auf die Literatur gestürzt und vor allem rebelliert — bis Arsen von der Schule verwiesen wird. Doch der Verweis liefert nur die Ursache für die weitere Kausalität: Es zieht ihn in die Großstadt Agram, dem heutigen Zagreb, wo er mit seiner Maßlosigkeit weitermacht und sich schließlich mit Tuberkulose infiziert. Arsen verkehrt in Agrams Spelunken und schließt sich Anarchisten an, die Kroatien von der Herrschaft Ungarns freibomben wollen. Gehaust wird wie in Puccinis Oper »La Bohéme« in einer Mansarde mit Kumpel Nikšić, wo er sein Vorhaben, einen Roman über seine sich rapide verschlechternde gesundheitliche Verfassung und der damit einhergehenden Erfahrungen zu schreiben, beginnt umzusetzen.

Doch der besagte Treibstoff sorgt zunehmend für das Abschmieren von Arsens Motor, trocknet ihn buchstäblich aus. Sein Lebensstil sowie das Schreiben des Romans – das alles beginnt zu scheitern. Konformismus der Gesellschaft und Krankheit erdrücken ihn und so versucht sich Arsen mit Reisen, die ihn nach Italien, Frankreich und Spanien treiben, von alldem abzulenken. Doch trifft er dort auf Armut und Hunger, sodass ihn das Clochardleben immer wieder an die kroatische Provinz spült, wo er sich mit Freunden trifft und versucht, neue Kraft zu tanken. Doch Arsens Krankheit drängt ihn immer weiter in die Isolation.

»Ich individualisierte mich: isolierte mich von der Gesellschaft, mied Debatten, belebte Straßen, Vergnügungen und Flirts. Und sagte: Sind Individuum und Kranker nicht Synonyme? Ist Krankheit nicht die Bedingung für Individualität? […] Wenn das so wäre, dann wäre Individualität gleichbedeutend mit Askese. Ist Individualität jedoch Enthemmung, Befriedigung, Genuss – dann kann Individualität nicht Askese sein.«

Verstörung

Es sind die elendigen Dauerprovokationen des dahinhinsiechenden Halbstarken, die vor allem durch Obszönitäten und rhetorische Fragen ausgelöst werden, die für Ungemach sorgen und gleichzeitig das Interesse während des Lesens aufrechterhalten. Denn obwohl sich alles gegen die im Roman beschriebene Kleinbürgerlichkeit wendet, sprechen die dargestellten Provokationen die Lesenden direkt an. Über jeder obsessiven Provokation schwebt stets ein unausgesprochenes: »Warum ich? Warum muss gerade ich jetzt sterben?« von Arsen.

Die Gesellschaft wird von Kamov nicht einfach reflektiert, vielmehr wird sie zerlegt, und zwar mit dem Vorschlaghammer. Kamov nutzt eine Vielfalt von Reflexionsformen, indem er sowohl die inneren Monologe und Gedankenreden des Protagonisten einbindet als auch gesellschaftskritische Kommentare vonseiten der Erzählinstanz einfließen lässt. So wird die gesellschaftliche Realität nicht nur beleuchtet, sondern regelrecht auseinandergenommen. Wie man so etwas zustande bringt? Indem man derb über Internatsschülerinnen schreibt, die durch Priester mit Syphilis infiziert werden, wenn Nekrophilie, Sadismus und Kannibalismus nicht nur thematisiert werden, sondern auch deren soziale Ächtung in der Gesellschaft in Zweifel gezogen wird. Drastische Bilder werden erzeugt und die wortgewaltige Machart hat einen Sog, dem man unaufhaltsam folgen mag, obgleich auf jeder Seite des Romans eigene Ekel- und Schamgrenzen lauern.

Traditionelle Handlung oder formale Kohärenz sucht man vergeblich, stattdessen trifft man auf Wiederholungen und Widersprüche. Die Perspektive, aus der die Erzählinstanz erzählt, wechselt: Mal weiß sie alles, mal nur, was eine bestimmte Figur weiß. Und wähnt man sich nach mehr als der Hälfte des Romans schon in der völligen geistigen Erschöpfung, erzählt plötzlich der Protagonist einfach selbst weiter. Auf die kleinste Unaufmerksamkeit der Lesenden wird von Kamov mit umso größerer literarischer Abreibung reagiert, sodass den Lesenden nach diesem Höllenritt von Roman völlig entgeistert die Spucke wegbleibt, als wäre man selbst am Austrocknen.

Der verfluchte Kamov

Der Roman trägt autobiographische Züge, wie aus dem umfangreichen Nachwort von Miljenko Jergović zu entnehmen ist, und so ist es nicht verwunderlich, dass es sich bei dem Namen »Kamov« um einen Künstlernamen handelt, der auf Noahs Sohn Ham anspielt. Ham, der mittlere der drei Söhne, findet seinen Vater im Zelt vor, während dieser seinen Rausch ausschläft und sich dabei unabsichtlich entblößt. Auch seine Brüder Sem und Jafet treffen den Vater in diesem Zustand an, doch im Gegensatz zu Ham bedecken sie seine Blöße. Als Noah wieder nüchtern ist, erfährt er von den Reaktionen seiner Söhne und segnet hierauf Sem und Jafet. Ham und dessen Nachkommen belegt Noah jedoch mit einem Fluch.

Auch überrascht es nicht, dass Kamovs Œuvre mittlerweile zur kroatischen Schullektüre gehört, wenn man bedenkt, dass seine literarische Schaffenszeit mit der in allen Kronländern der Habsburger Doppelmonarchie verlaufenden Entwicklung hin zu einer nationalen und kulturellen Eigenständigkeit zusammenfiel und dadurch als Bestandteil einer wegweisenden Phase der kroatischen Literatur betrachtet werden kann. Doch während Kamovs kurzen Lebens kam es lediglich zu einer Publikation von zwei Bänden, die Gedichte und zwei Dramen zum Inhalt hatten. Die Publikation des Romans Austrocknen erfolgte erst 1956 im Zuge einer vierbändigen Werkausgabe im damaligen Jugoslawien.

Austrocknen

Übersetzung aus dem Kroatischen von Brigitte Döbert

Guggolz Verlag: 2024

481 Seiten, 28 €

Auf einen Roman wie Kamovs Austrocknen muss man willens sein, sich einzulassen. Denn dieses Amalgam, bestehend aus Avantgarde, Existenzialismus und Surrealismus avant la lettre überfordert und fordert gleichermaßen. Trittsicheres Schuhwerk ist geboten, denn man wird Zeuge davon, wie Grenzen bis zum Exzess ausgereizt werden und sich dabei von Rausch- in Wahnzustände bewegt wird.