Thomas Melle steht mal wieder auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. In seinem tieftraurigen Dystopie-Roman Haus zur Sonne werden suizidalen Menschen in einer Simulation ihre letzten Wünsche erfüllt. Wie im Song Hotel California ist es vom Hightech-Hedonismus nur ein schmaler Grat zu existenziellem Horror.

Von Sophie-Marie Ahnefeld

Triggerwarnung: In diesem Text werden Suizidgedanken und Suizid erwähnt. Wenn du psychische Probleme oder Suizidgedanken hast, kannst du Unterstützung beim Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Göttingen, beim Wegweiser der Gesundheitsregion Göttingen, bei der Universitätsmedizin Göttingen oder beim Asklepios Fachklinikum finden.

Eine psychische Krankheit, die mit jedem Schub mehr kostet: den Verlust sozialer Beziehungen, Wohnung, Intelligenz, Würde. Die Amplituden schwanken zwischen dem Wüten der Manie und der anschließenden Depression, zwischen Selbstzerstörung und dem Bemühen danach, unter schwindenden Kräften das Leben wieder aufzubauen, die Dinge wieder zu richten, die finanziellen Schulden zu begleichen, die Rechnung der vorangegangenen Manie zu bezahlen. Und all das immer wieder, aufs Neue und von Vorn.

Diesem Schicksal steht Thomas Melles von Bipolar-I betroffener Erzähler zu Beginn seines Romans gegenüber – und gibt sich auf. Der Lebenswille, der ihm schon so oft abhandengekommen ist, ist nun, nach einer weiteren manischen Phase von zwei Jahren, vollends erloschen. Umso anziehender erscheint ihm der Flyer, den er bei einem Termin im Jobcenter in den Auslagen entdeckt: Ein Pilotprojekt verspricht »Lebensverbesserung, Traumverwirklichung, Selbstabschaffung«. Gerade die Selbstabschaffung ist es, die der Erzähler – wörtlich gemeint – anstrebt. Er trifft den Entschluss, lässt die Fragmente seines alten Lebens hinter sich und zieht ein in das titelgebende Hospiz, das Haus zur Sonne.

Welche Chancen könnte es für einen Menschen geben, der in unserer Welt keine mehr hat?

Dass sich der namenlose Erzähler und Thomas Melle, der schon im 2016 erschienenen Roman Die Welt im Rücken seine bipolare Störung verarbeitete, in vielen biografischen Details entsprechen, kann kaum und muss auch nicht übersehen werden. In einem Interview bestätigte Melle diese Einschätzung kürzlich: »Eigentlich bin das ich«. Angelegt scheint der Roman daher als ein Gedankenexperiment, das, ausgehend von einer Lebenssituation wie der Melles, fragt: Welche Chancen könnte es für einen Menschen geben, der in unserer Welt keine mehr hat?

Wie wäre es damit, ihm jeden Wunsch von den Lippen abzulesen? So oder so ähnlich strebt es das therapeutische Konzept des Hauses zur Sonne an. Die Klient:innen – oder Insass:innen? – die allesamt am Ende ihres Aufenthalts sterben werden, dürfen jeden Morgen einen neuen Wunsch äußern: Von abstrakter Geborgenheit, Elon Musk oder ein Elefant sein, sich selbst mit den Augen anderer sehen usw. ist alles dabei – alles ist möglich, und zwar: in der Simulation. Der Erzähler, der gar nicht recht weiß, wie ihm geschieht und auf »Cyberquatsch« eigentlich auch gar keine Lust hat, findet sich so plötzlich an einem malerischen Strand wieder, dann beginnt er zu schweben, löst sich auf und gelangt in einen Rauschzustand. Herrlich! Erstaunlich echt fühlt es sich für den Moment sogar an. Aber so nett das irgendwie auch war, es reicht doch nicht an echte Erlebnisse heran – oder etwa doch? Und was blüht einem, der eben gerade nicht weiß, was er eigentlich will, wie dem Erzähler? Und wozu all das überhaupt?

Lieber ein zufriedenes Schwein?

Was zumindest kurzzeitig als hoffnungsschimmerndes Alternativkonzept daherkommt, verwandelt sich binnen kürzester Zeit in einen Albtraum. Waren das Elektroschocks, die dem Erzähler in seiner letzten Simulation ohne seine Zustimmung versetzt wurden? Das kann er, dessen Bewusstsein kontrolliert wird, kaum beweisen. Die Hinweise darauf, dass die Ärzt:innen die vorgegaukelte Autonomie ihrer Patient:innen untergraben, mehren sich… wobei, Autonomie. Eigentlich sind sie ja freiwillig hier, haben also genau diese Entmündigung verlangt – es ist kompliziert. Die vielen Weichzeichner – Lithium, Ketamin, Sedativa – verwässern beim Erzähler, ganz der Baudrillardschen Theorie folgend, zunehmend die Trennlinie zwischen Realität und Simulation. In einem wachen Moment keimt in ihm schließlich der gruselige Verdacht, der vom Wirtschaftsministerium geförderte Ort könnte am Ende der Gesellschaft dazu dienen, sich ihrer unliebsamen Mitglieder zu entledigen. Kurz setzt er an zur Revolte. Dann vegetiert er wieder dahin:

»Es war, wie es war,

nichts hatte je etwas gebracht, nie,

und ich war endlich taub, stumpf und zufrieden.«

Wer bei Sätzen wie diesen an John Stuart Mill und den qualitativen Utilitarismus – à la: besser ein unzufriedener Mensch als ein zufriedengestelltes Schwein sein – denkt, liegt ganz richtig. Sci-Fi-Vibes, Huxley-Bezüge und eine Utopie-Dystopie-Gemengelage nebst philosophischen Anspielungen auf deterministische Probleme, all das liefert der Roman und schlägt damit in die Kerbe des allgemeinen Tech-Hypes, der sich längst auch in der Literatur wiederfindet.

Freiwillig gefangen in der persönlichen Hölle

Der subversive Shift, den Melle in der Wahrnehmung des Erzählers nachzeichnet, der erst nach und nach die Abgründe dieses Ortes zu begreifen beginnt, sowie auch das Haus zur Sonne mit seinen freiwilligen Gefangenen, erinnert zudem bemerkenswerterweise an Hotel California von den Eagles. Der mythenumrankte Song spielt explizit mit einer Transgression des vermeintlich perfekten kalifornischen Urlaubshedonismus: »This could be heaven or this could be hell«. Die champagnerschlürfenden Menschen sind »Prisoners of our own device« (freiwillige Gefangene). Metaphorisch betrachtet geht es bei dieser Gefangenschaft um mehr als Gitterstäbe und Zäune, es geht wie bei Thomas Melle um das Eingesperrtsein im eigenen Kopf, zusammen mit den eigenen Abgründen, in der eigenen persönlichen Hölle: »You can check out any time you like, but you can never leave«.

Was Melle jedoch geflissentlich unterlässt, ist ein Show Off seines Wissens. Die Anspielungen bleiben subtil, erfüllen ihre Funktion, ohne aber die Story zu vereinnahmen. Die Idee, ein Staat könnte über das Wirtschaftsministerium ein Sterbeprogramm für gesellschaftliche Außenseiter unter dem Deckmantel der Barmherzigkeit aufziehen, nimmt man mit einem Schaudern aus der fiktionalen Welt mit herüber in die Wirklichkeit, in der aktuell der Sozialstaat einmal mehr als Sündenbock und Grund allen Übels diffamiert wird. Die Anspielung auf das Euthanasieprogramm der Nazis liest sich als konkrete Warnung an eine Gesellschaft, in der sich neoliberale Leistungsdogmen zunehmend gegen sozial und gesundheitlich benachteiligte Menschen, wie den Erzähler, richten. Melle macht diese Dimension ökonomisierter Entmenschlichung auf, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich in Diskursivität zu verlieren. Es gelingt ihm zugleich, die Geschichte eines kranken Menschen zu erzählen; und zwar wahrhaftig, ungeschönt, tieftraurig.

Orgien, in denen sich streichelnde Menschen ineinander aufgehen

Der Erzähler verabscheut sich selbst mit aller verbliebener Kraft – nicht aber verabscheut er andere Menschen. Trotz eines besseren Wissens um die Verletzlichkeit, die mit menschlicher Nähe einhergeht und um die Gefahr des Verlustes der Person, geht er neue Bindungen ein. Er trauert ehrlich um den Tod anderer Patienten:innen, die er in sein Herz geschlossen hat, obwohl er sich in seinem Todeswunsch selbst kaum mehr am Leben wähnt. Intimität und Sexualität sind keine abgründigen Erfahrungen, nicht die Ausgeburt von Triebhaftigkeit und menschlicher Schlechtigkeit, sondern dienen immer als Vermittler für echte Nähe, für Verbundenheit zwischen Menschen, für Einswerden, Ganzwerden. Die sexuellen Fantasien des Erzählers von Orgien, in denen sich streichelnde Menschen zerfließen, ineinander aufgehen und ein Großes, Ganzes werden, haben etwas zutiefst Tragisches, Berührendes an sich.

Haus zur Sonne

Kiepenheuer&Witsch: 2025

320 Seiten, 24 €

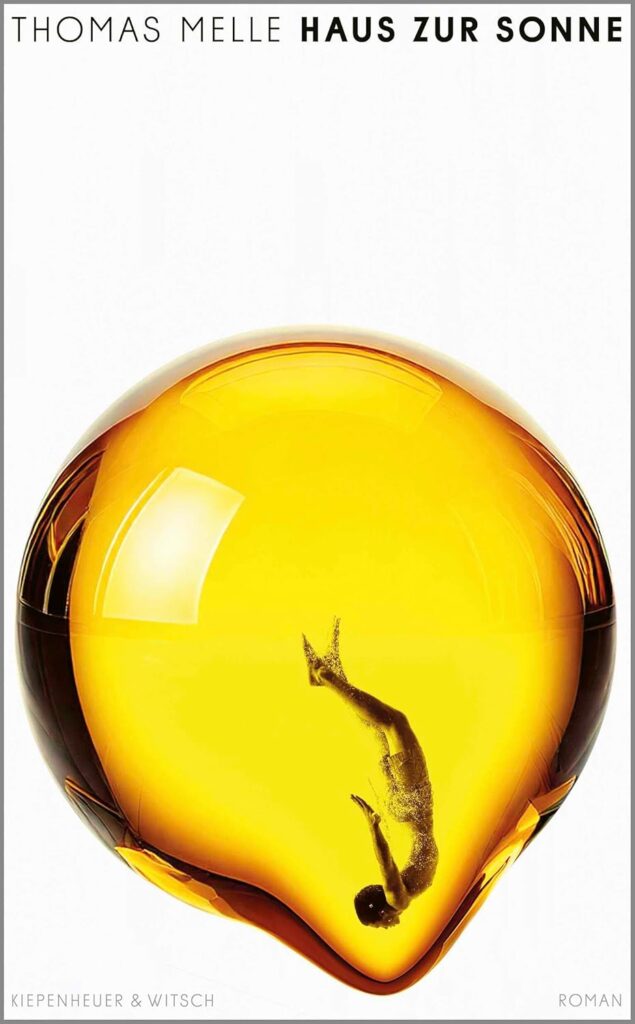

Nicht nur gelingt Thomas Melle damit ein Roman, der eine Brücke des Verständnisses zu einem Menschen schlägt, der am Ende ist. Ein Roman, der wie die Glühbirne auf dem Cover ein Licht wirft, das hell genug ist, die Abgründe der menschlichen Psyche zu beleuchten, wie ein U-Boot auf Tiefseegang, das dem Druck der Außenwelt standhält und nicht implodiert. Ob Melle es schaffen würde, den Roman zu Ende zu führen, darin war er sich laut Interviewaussagen nämlich selbst gar nicht so sicher. Was Das Haus zur Sonne aber wirklich zu einem großartigen Buch macht, das den Deutschen Buchpreis allemal verdient hätte, ist die Empathie, die es in Leser:innen evoziert. Wenngleich der einzige geäußerte Wunsch des Erzählers darin besteht, zu sterben, stirbt bei der Lektüre nie die Hoffnung, er möge doch leben wollen. Und dieses Mitfühlen fühlt sich ziemlich grausam und ziemlich menschlich an.

Wozu sollte er also leben? Bis zum Schluss entwickelt Melle kein Sinnnarrativ. Auch darin liegt eine Stärke des Romans, er widersteht einer künstlichen Harmonie seinen Leser:innen zuliebe, bleibt hoffnungslos ehrlich. Aber als es dann wirklich ans Sterben geht, bäumt sich trotz allem etwas im Erzähler dagegen auf und er bricht aus dem Haus zur Sonne aus, läuft weg: »Ich rannte wie manisch, ohne manisch zu sein. Ich war wieder ich und rannte ins Offene«. Am Ende steht die Ahnung und Hoffnung, dass sich das Schreiben dieses brillanten Romans für Thomas Melle wie dieses Rennen angefühlt haben möge.