Geschichte der deutschen und skandinavischen Seminarbibliotheken, Teil 1 – Die Bibliotheken des deutschen und skandinavischen Seminars in Göttingen teilen sich zu Beginn eine Geschichte. Sie handelt von Erfolgen und Verwerfungen, von Machtstrukturen und ungleicher Teilhabe, von Idealismus und Nationalgehabe und beginnt mit engagierten Studierenden vor 133 Jahren.

Von Philip Flacke

Bild: © Anna-Lena Heckel

Wenn ich eine Liste meiner Göttinger Lieblingsplätze aufschreiben müsste, stünde die Bibliothek des Deutschen Seminars ziemlich weit oben. Sie ist ein wunderbarer Ort, muckelig-verwinkelt, ruhig, ohne verbissen arbeitsam zu sein, mit Lesenden, die sich auf dem Flur begegnen oder Spuren voneinander finden, in Form von Bücherstapeln oder zwischen Buchdeckeln.1Bei der Arbeit an diesem Artikel haben mir so viele Nutzer*innen und Mitarbeiter*innen der Seminarbibliothek und einiger anderer Göttinger Bibliotheken und Archive mit Zuspruch, Kritik, Ideen und dem Zugänglichmachen von Material geholfen, dass sie hier nicht alle namentlich genannt werden können. Das Wichtigste – und ärgerlich, wenn man ›nur mal kurz was kopieren‹ will: Die 130.000 Bände sind ein unerschöpflicher Schatz noch zu machender Entdeckungen, bereitwilliger Auskunft und ästhetischen Vergnügens.

Als mir 2012 die Bibliotheksverwaltung eine Benutzer*innenkarte ausstellte, kurz bevor diese Praxis eingestellt wurde, gestand sie mir – wie jedem*r Studierenden der deutschen oder skandinavischen Philologie – einen Platz an diesem Ort zu. Seitdem habe ich das Kärtchen immer und überall bei mir, was man ihm inzwischen ansieht. Das Seminar und die Seminarbibliothek tragen dazu bei, dass ich mich in Göttingen zu Hause fühle.

Wir Studierenden (mit oder ohne Kärtchen), die heute in der Bibliothek lesen und schreiben, verdanken diesen Ort maßgeblich unseren Kommiliton*innen vergangener Semester. Sie haben nicht nur durch Anschaffungswünsche den heutigen Bestand mitgeprägt. Die Geschichte der Bibliothek nimmt Ende des 19. Jahrhunderts mit engagierten Studierenden erst ihren Anfang. In den ersten anderthalb Jahrhunderten der Universitätsgeschichte gab es in Göttingen noch kein deutsches oder skandinavisches Seminar und auch keine germanistischen oder skandinavistischen Fachbibliotheken.2Einen jeweils mehr oder weniger knappen Überblick über die Geschichte der Göttinger Germanistik und Skandinavistik bieten: Ulrich Hunger: Chronik des Seminars für Deutsche Philologie. In: 1889–1989. Hundert Jahre Seminar für Deutsche Philologie der Georg-August-Universität Göttingen, mit einem Vorwort von Volker Honemann. [Göttingen 1989], S. 6–19; Karl Stackmann: Die Germanistik in Göttingen. Ein historischer Überblick. In: Die Geschichte der Verfassung und der Fachbereiche der Georg-August-Universität zu Göttingen, hg. von Hans-Günther Schlotter. Göttingen 1994, S. 98–103; Fritz Paul: Fünfzig Jahre Skandinavistik an der Georg-August-Universität Göttingen. Göttingen 1985 (leicht gekürzt auf der Seminarhomepage), Anon.: Die Entwicklung der Deutschen Philologie und des Seminars in der Universität Göttingen. In: Evaluation von Studium und Lehre an Niedersächsischen Hochschulen, Selbstreport des Seminars für Deutsche Philologie der Georg-August-Universität Göttingen, hg. vom Evaluationsausschuß im Auftrag des Vorstands des Seminars für Deutsche Philologie der Georg-August-Universität Göttingen [unter Vorsitz von Rolf-Albert Dietrich]. Göttingen 1998, S. 1–6; speziell zur Seminarbibliothek sehr knapp Werner Höver: Zur Geschichte der Seminarbibliothek. In: Ders.: Bücherausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Seminars für Deutsche Philologie. Aus den Beständen des Seminars zusammengestellt von Werner Höver (Göttingen im Juni 1989) (masch.). Archivordner der Seminarbibliothek, S. 11.

Jacob und Wilhelm Grimm zum Beispiel mussten ohne sie auskommen. Ihre nächstgelegene Bücherquelle in ihrer Göttinger Zeit ab 1829 war, neben eigenen und von anderswo ausgeliehenen Büchern, die Königliche Universitätsbibliothek am Papendiek, in der sie neben ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit als Bibliothekare arbeiteten.3Zur – besonders von Jacob als zeitraubend und mühselig beklagten – bibliothekarischen Arbeit der Grimms in Göttingen vgl. bpsw. [Alfred Hessel:] Die Amtszeit von Reuß (1812–1837). In: [Ders. et al.:] Geschichte der Göttinger Universitäts-Bibliothek, hg. von Karl Julius Hartmann und Hans Füchsel. Göttingen 1937, S. 161–189, hier S. 173–189 (Die Autorschaft des aufgrund ›jüdischer Abstammung‹ von den Nationalsozialisten frühzeitig in den Ruhestand versetzten Hessel wird in dem von ihm begonnenen Buch nicht genannt. Heute gibt es im Gebäude der SUB einen Alfred-Hessel-Saal, der seine Tätigkeit würdigt); Steffen Martus: Die Brüder Grimm. Eine Biographie. Berlin 2009, S. 321–406, insb. S. 330–332, 337f. Germanistische Lehrveranstaltungen gab es zwar bereits: Karl Stackmann verortet ihren Anfang bei einer Vorlesung Georg Friedrich Beneckes im Sommersemester 1806.4Vgl. Stackmann (wie Anm. 2), S. 98; ausführlicher ders.: Die Anfänge der Germanistik in Göttingen. In: ders., Ulrich Hunger, Eva Willms: Drei Kapitel aus der Geschichte der Göttinger Germanistik. Göttingen 1991, S. 9–45; zu Benecke als Startpunkt vgl. auch Klaus Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. München 1989, S. 215–219; Ulrich Hunger: Deutsche Philologie in Göttingen um 1896. Moriz Heyne und Gustav Roethe zwischen ›Deutschem Wörterbuch‹ und deutscher Literaturwissenschaft. In: Zur Geschichte und Problematik der Nationalphilologien in Europa. 150 Jahre Erste Germanistenversammlung in Frankfurt am Main (1846–1996), hg. von Frank Fürchte et al. Tübingen 1999, S. 295–312, hier S. 295. Aber eigene Räumlichkeiten fehlten dafür noch; die Professoren dozierten üblicherweise bei sich zu Hause, was im Fall Jacob Grimms durch eine Federzeichnung seines Bruders Ludwig Emil festgehalten ist.

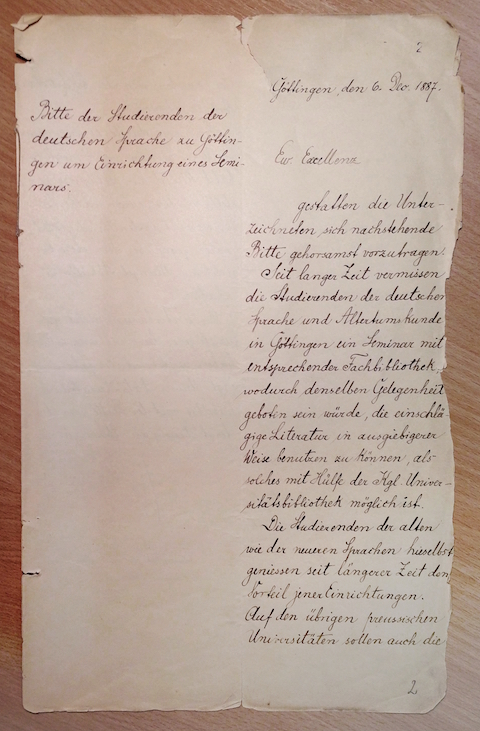

Auf Initiative von Studierenden

An dieser Situation hatte sich bis in die 1880er Jahre wenig geändert. Die öffentliche Stadtbibliothek (gegründet 1897 als ›Volksbibliothek‹) und die mehr oder weniger öffentliche Akademische Lesehalle (gegründet 1915) gab es noch nicht – und eben auch noch immer keine germanistische Seminarbibliothek.5Vgl. Stephan Füssel: Die Geschichte der Volksbibliothek Göttingen. 80 Jahre Stadtbibliothek Göttingen 1897–1977. Göttingen 1977, S. 17f.; Frauke Geyken: Zum Wohle aller. Geschichte der Georg-August-Universität Göttingen von ihrer Gründung 1737 bis 2019. Göttingen 2019, S. 90–93. Am 6. Dezember 1887 übersandten deshalb 48 »Studierende[] der deutschen Sprache zu Göttingen« ein Bittschreiben an den preußischen Kultusminister6Erich Ballerstedt et al. an Gustav von Goßler, 6.12.1887 (Abschrift), Universitätsarchiv Göttingen (im Folgenden UAG), Kur. 7572, Bl. 2f. (handschriftliche Zählung), hier Bl. 2. Der Brief ist unter Weglassung der Unterschriften abgedruckt in: 1889–1989. Hundert Jahre Seminar für Deutsche Philologie (wie Anm. 2), S. 20; Uwe Meves: Die Gründung germanistischer Seminare an den preußischen Universitäten (1875–1895). In: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 61 (Sonderheft, 1987), S. 69*–122*, hier S. 122*; und unter der Nr. 409 in: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten im 19. Jahrhundert, hg. von Uwe Meves. Teilband II. Berlin/New York 2011, S. 451f. – Im Unterschied zum*zur anonymen Bearbeiter*in einer kommentierten Zusammenstellung transkribierter Quellen und erläuternder Literatur zur Geschichte des SDP im Archivbestand der Seminarbibliothek lese ich ›Ballerstedt‹ und nicht ›Ballenstedt‹, was sich auch mit Ebels Edition der Matrikeln deckt; vgl. Chronik des Seminars für deutsche Philologie Göttingen 1887–1900, Teil 1 (masch.), Archivbestand der Seminarbibliothek, vor S. 1; Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 1837–1900, hg. von Wilhelm Ebel. Hildesheim 1974, S. 603. – denn seit 1866 gehörte Göttingen nicht mehr zum Königreich Hannover, sondern zu Preußen. In dem Brief bitten sie, so der Betreff, um die »Einrichtung eines Seminars«. Germanistische Lehrveranstaltungen gab es ja bereits.7Vgl. Moriz Heyne an Kurator, 15.1.1888, UAG, Kur. 7572, Bl. 6f. (handschr. Zählung) (abgedruckt in: Hundert Jahre Seminar für Deutsche Philologie (wie Anm. 2), S. 20f.; und bei Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 852–854 unter der Nr. 410). – Darin betont Heyne, dass »die deutschphilologischen Studien hier gegenwärtig sehr intensiv betrieben werden. Die jungen Leute würden sicherlich durch die methodische Schulung in einem Seminar, als dessen Vorstufe wir unsere seit Langem gehaltene [sic] Uebungen betrachten, in ihrer Ausbildung sehr gefördert werden […]« (Bl. 6). Was die Studierenden sich nun wünschten – was sie ›Seminar‹ nannten – , war eine feste Gruppe Seminarmitglieder, die in eigenen Räumlichkeiten »zu festgesetzten Stunden […] zusammenkommen, um unter Anleitung des Seminardirektors forschungsorientiert zu lernen«; dazwischen würden eigenständige Seminararbeiten geschrieben.8Vgl. Carlos Spoerhase: Das »Laboratorium« der Philologie? Das philologische Seminar als Raum der Vermittlung von Praxiswissen (circa 1850–1900). In: Theorien, Methoden und Praktiken des Interpretierens, hg. von Andrea Albrecht et al. Berlin/München/Boston 2015, S. 52–80, hier S. 63, das Zitat ebd.

Vor allem aber unterschied sich das Seminar, das später auch der akademischen Lehrform den Namen geben sollte, von der Zusammenkunft bei einer Übung durch eine eigene Seminarbibliothek mit eigenem Etat.9Weimar (wie Anm. 4), S. 423; vgl. auch [Moriz Heyne und Gustav Roethe]: Statuten des Königlichen Seminars für deutsche Philologie (davor, durchgestrichen: »Entwurf der«), UAG, Kur. 1268 (in Roethes Handschrift, ohne Blattzählung) (zit. in Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 866–868, der dieses Schriftstück in dieser eigentlich dem Philologischen Seminar gewidmeten Akte gefunden hat). – Weimar hält eigene Räumlichkeiten für die Ausnahme: »Die Seminare besaßen – im Unterschied zu den Instituten – keine eigenen Räumlichkeiten[]; in der Regel allerdings wurde einem Seminar ein Raum in den Universitätsgebäuden zugewiesen, in dem die Übungen seiner Mitglieder stattfinden konnten und meist dann auch eine kleine, aus dem einzigen Etatposten (sofern keine Prämien für Studenten vorgesehen waren) anzuschaffende Arbeitsbibliothek aufgestellt wurde« (S. 423). Bei Weimar erfährt die Seminarbibliothek als Charakteristikum von Seminaren nicht dieselbe Betonung wie bei mir. Das Fehlen einer solchen ist das Hauptargument der Studenten im Brief an den Minister: »Seit langer Zeit«, so beginnen die Bittsteller ihr Gesuch, »vermissen die Studierenden der deutschen Sprache und Altertumskunde in Göttingen ein Seminar mit entsprechender Fachbibliothek, wodurch denselben Gelegenheit geboten sein würde, die einschlägige Literatur in ausgiebigerer Weise benutzen zu können, als solches mit Hülfe der Kgl. Universitätsbibliothek möglich ist.«10Ballerstedt et al. an von Goßler, 6.12.1887 (wie Anm. 6), Bl. 2. Die Anfänge der Bibliothek und des Seminars hängen also ganz unmittelbar miteinander zusammen.

Die Studenten waren sich bewusst, dass die Göttinger Germanistik institutionell den anderen Philologien in Göttingen hinterherhinkte: »Die Studierenden der alten wie der neueren Sprachen hieselbst geniessen seit längerer Zeit den Vorteil jener Einrichtungen.«11Ebd. Das (alt)philologische Seminar gab es schon fast so lange wie die Universität,12Meves nennt 1737, Ulrich Schindel 1738 als Gründungsjahr des philologischen Seminars; vgl. Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 852; Ulrich Schindel: Die Anfänge der Klassischen Philologie in Göttingen. In: Philologie in Göttingen. Sprach- und Literaturwissenschaft an der Georgia Augusta im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, hg. von Reinhard Lauer. Göttingen 2001, S. 9–24, hier S. 12f. ein romanisch-englisches Seminar seit 1882.13Vgl. Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 852. Die Gegenwart der Bittsteller lag mitten in einer Zeit vielseitiger Veränderungen in der Universität und im Stadtbild. Seit den 1870ern bis etwa zur Jahrhundertwende wurde eine Reihe Institute und Seminare gegründet, die eine neue Ausdifferenzierung von Fächern abbildete.14Vgl. Geyken (wie Anm. 5), S. 83–85. – Zeitgleich verwirklichte (Ober-)Bürgermeister Merkel zahlreiche Bauprojekte und Modernisierungsmaßnahmen von Wasserversorgung (1877) und Kanalisation (1890) über mehrere Schulen bis hin zum Stadttheater (ebenfalls 1890); auch Universitätsbauten wurden unterstützt. Und die preußische Regierung stellte der Universität mehr Mittel zur Verfügung als zuvor die hannoversche, so betonte der Prorektor Ritschl anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen 1887. – Für eine knappe Übersicht zur Stadtentwicklung unter Merkels Amtszeit vgl. die Tabelle bei Adelheit von Saldern: Göttingen im Kaiserreich. In: Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt. Bd. 3: Von der preußischen Mittelstadt zur südniedersächsischen Großstadt 1866–1989, hg. von Rudolf von Thadden et al. Göttingen 1999, S. 5–62, hier S. 46; Siegfried Schütz und Walter Nissen: Göttinger Gedenktafeln. Ein biografischer Wegweiser. Neuauflage. Göttingen 2016, S. 151; Geyken (wie Anm. 5), S. 85f.; zu Ritschls Rede vgl. Hartmut Boockmann: Göttingen. Vergangenheit und Gegenwart einer europäischen Universität. Göttingen 1997, S. 52.

Zwischen Orchideenfach und ›nationaler Bedeutung‹

Auch im Vergleich mit anderen Universitäten stehe die Göttinger Germanistik ohne Seminar schlecht da, argumentierten die Studierenden: »Auf den übrigen preussischen Universitäten sollen auch die Germanisten sich der bezüglichen Vorteile [derjenigen also, die ein eigenes Seminar bietet] erfreuen.«15Ballerstedt et al. an von Goßler, 6.12.1887 (wie Anm. 6), Bl. 2–2. Seit den 1870er Jahren waren vermehrt germanistische Seminare an deutschsprachigen Universitäten gegründet worden; 1887 gab es in Preußen nur noch zwei Hochschulen ohne ein solches – Göttingen inbegriffen.16Die andere Hochschule ist die Akademie Münster. Vgl. Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 852; ausführlicher Meves: Die Gründung germanistischer Seminare (wie Anm. 6); Weimar (wie Anm. 4), S. 418–429. – Der*die Bearbeiter*in der kommentierten Chronik suggeriert, dass der späte Zeitpunkt der Göttinger Seminargründung auf die »Schwerpunktpolitik« Friedrich Althoffs zurückzuführen sei, des Leiters der Hochschulabteilung im preußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten von 1882 bis 1907: Althoff wollte in Göttingen besonders die exakten Wissenschaften, voran die Mathematik fördern; vgl. Chronik 1887–1900 (wie Anm. 6), S. 1, 4; vgl. auch Geyken (wie Anm. 5), S. 76. Jost Hermand erklärt diesen Institutionalisierungsschub mit »bildungsbürgerliche[m] Kulturhunger«, dem »steigenden Bedarf[] an Deutschlehrern« und auch mit einem »steigenden Interesse[] an der deutschen Kulturtradition« – einem Interesse, das nun weniger von Liberalen und Demokraten ausgegangen sei wie vor 1848, sondern vielmehr von denen, die hinter dem 1871 gegründeten Deutschen Reich standen.17Jost Hermand: Geschichte der Germanistik. Reinbek bei Hamburg 1994, S. 57, vgl. ebd., S. 54–58. Weimar (wie Anm. 4) stellt vor allem den Zusammenhang der Deutschlehrerausbildung her (vgl. S. 418–429).

Weder in der Bittschrift der Studenten, noch in den Verhandlungen der auf die zunächst abgelehnte Bittschrift folgenden zwei Jahre18Zunächst wurde der Antrag abgelehnt mit der Begründung, dass mit dem Brief an den Minister und einer Kopie an den Kurator die Philosophische Fakultät übergangen worden war – ein Weg, den die Fakultät »als ungehörig erachten« müsse; Julius Baumann [damals Dekan der Philosophischen Fakultät] an Kurator, 18.1.1888, UAG, Kur. 7572, Bl. 8 (handschr. Zählung) (bei Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), auszugsweise zitiert S. 852). bis zur Gründung des deutschen Seminars 1889 spielte die Lehrerausbildung, soweit sich aus dem Schriftverkehr ersehen lässt, eine Rolle. Von einer »nationalen Bedeutung« ihres Faches ist bei den Studenten auch nicht die Rede – dafür aber einige Jahre später vonseiten der Direktoren des nun gegründeten Seminars, als diese um die Bewilligung von Geldern ringen müssen. Implizit scheinen sie für ihr Fach zu beanspruchen, dass es für den Nationalstaat besonders förderungswürdig sei.19»Gegen den Vorschlag aber, regelmäßige, bei der Quästur einzuzahlende Semesterbeiträge der Mitglieder einzuführen, glauben wir uns in vollster Übereinstimmung ablehnend verhalten zu müssen; wir würden das nur dann für empfehlenswert halten können, wenn solche Semesterbeiträge in allen Seminaren unsrer Universität obligatorisch wären. […] Eine solche Ausnahmestellung der Studirenden der deutschen Philologie könnte für das Gedeihen der germanistischen Studien an der hiesigen Universität nur ungünstig wirken und verträgt sich unsers Erachtens nicht mit der Würde und der nationalen Bedeutung unsrer Wissenschaft.«; Moriz Heyne und Gustav Roethe an Kurator, 29.6.1890, UAG, Kur. 7572, Bl. 56f. (gest. Zählung), hier Bl. 56–56. Worin die besondere Bedeutung aber begründet ist, lassen sie offen, anstatt sie etwa konkret an die Ausbildung von Lehrkräften zu binden.

Reihe

Die Reihe ermöglicht Autor*innen wie Leser*innen eine kritische Auseinandersetzung mit Teilen der Fachgeschichte von Germanistik, Skandinavistik und Anglistik (alle drei angesiedelt am Jacob-Grimm-Haus/siehe Titelbild), wie auch der Kunstgeschichte in Göttingen. Was haben Koryphäen des Fachs im NS getrieben? Was schrieben die Grimms außer Märchen? Zu diesen und weiteren Themen informiert ihr euch hier.

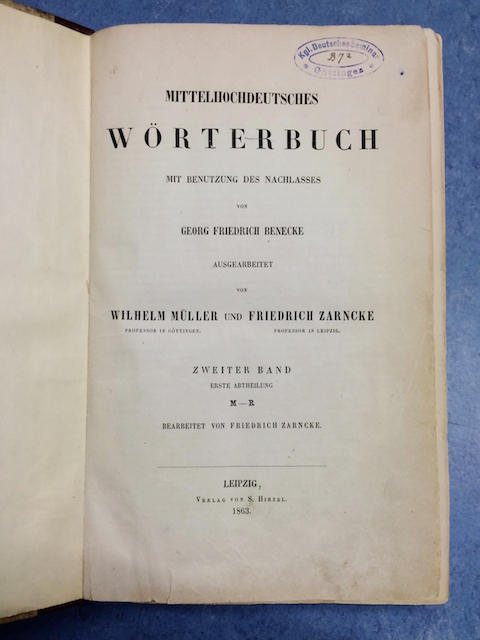

Wie die Studenten, deren Anliegen er zusammen mit seinem Kollegen Wilhelm Müller unterstützte, argumentierte auch der Göttinger Germanist Moriz Heyne zunächst mit einer Verbesserung der Studienbedingungen.20Die jungen Leute würden sicherlich durch die methodische Schulung in einem Seminar, als dessen Vorstufe wir unsere seit Langem gehaltene [sic] Uebungen betrachten, in ihrer Ausbildung sehr gefördert werden, und die Zusammenfassung der Lehrkräfte für diesen Zweck würde weit kräftiger wirken können, als diesz gegenwärtig in ihrer Vereinzelung geschieht.«; Heyne an Kurator, 15.1.1888, (wie Anm. 7), Bl. 6. Auch ökonomische Argumente mögen in diesen Satz anklingen, insofern die ›Zusammenfassung der Lehrkräfte‹ eine Effizienzsteigerung bedeutet. Die Bibliothek wird zunächst nicht erwähnt. Darüber hinaus versprach er sich von der Einrichtung des Seminars einen Vorteil in eigener Sache: Interessierte Seminaristen sollten – und zwar gegen Lohn – bei der durch die Grimms begonnenen Arbeit am Deutschen Wörterbuch helfen, mit der Heyne seit 1867 zusammen mit Kollegen in anderen Städten betraut war. Schon im März 1888 schrieb Heyne diesbezüglich an den Verleger des Wörterbuchs und erläuterte sein Vorhaben. Das vom Reich durch Büchergeld bezuschusste Projekt würde den Etat der Universität eher ent- als belasten und den Studenten eine Arbeit bieten, »die lehrreicher als jede andere Seminarübung ist«.21Moriz Heyne an Heinrich Hirzel, 21.3.1888. In: Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 854–858 (Nr. 411), das Zitat auf S. 856. Um das zu erreichen, stellt Heyne in seinen Briefen immer wieder die besondere Tragweite des Wörterbuchprojekts heraus – nicht allein für die Wissenschaft, sondern für eine Gesamtheit ›der Deutschen‹ –, indem er es »das Nationalwerk« nennt.22Wo die Formulierung bei Heyne auftaucht, scheint es immer um den Abschluss des Wörterbuchs zu gehen. Vgl. ebd., S. 854: »aber jeder [der Bearbeiter nach dem Tod Jacob Grimms, PF] gab für das Nationalwerk sein Bestes«, S. 855: »Solche [nämlich schlechte, PF] Aussichten für die Vollendung des Nationalwerkes müssen für die Verleger und Mitarbeiter, für die unterstützende Reichregierung und das kaufende Publikum gleich unerträglich sein.«; Heyne: Bericht über die Fortsetzung des Deutschen Wörterbuches für 1889. In: Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 868–871 (Nr. 418), hier S. 870: »So müßte denn, wenn wirklich nun das Deutsche Wörterbuch energisch gefördert […] werden soll, die Freundlichkeit der Kgl. Preuß. Regierung zu dem Nationalwerke eine intensivere werden […]. Eine andere Art das Nationalwerk zu einem Abschlusse zu bringen, gibt es nicht.« (Kursivierung jedes mal von mir, PF.) – Die Bezeichnung des Wörterbuches als ›Nationalwerk‹ ist schon zu Lebzeiten der Grimms üblich (Max Pfütze nennt als vermutlich ersten Beleg einen Brief des preußischen Kultusministers Eichhorn an Jacob Grimm vom 2.11.1840). Sie steht zunächst im Zusammenhang der politischen Absichten der Grimms, mit dem Wörterbuch die Ausbildung einer nationalen Identität zu fördern. Vgl. Max Pfütze: Jacob Grimm, das »Deutsche Wörterbuch« und die Nation. Bemerkungen zu einer politischen Entwicklung. In: Weimarer Beiträge 8 (1962), S. 264–290, hier v.a. S. 277 mit Anm. 70; Werner Holly: »Wilde pflanzen ohne nährende frucht«. Die Behandlung des politisch-sozialen Wortschatzes im Deutschen Wörterbuch. In: Studien zum Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Bd. II, hg. von Alan Kirkness, Peter Kühn und Herbert Ernst Wiegand. Tübingen 1991, S. 347–405, hier S. 353f. (auch für den Hinweis auf Pfütze). Die Zusammenarbeit zwischen Seminar und Wörterbuch wurde aber zunächst nicht in dem Maß bewilligt wie von Heyne gewünscht.23Stattdessen wurde Heyne ab April 1888 eine Assistentenstelle genehmigt, die mit Rudolf Meißner besetzt wurde. Im Wintersemester 1889/90 arbeiteten vier fortgeschrittene Studenten (wohl unentgeltlich) am Wörterbuch mit. Wie Meißner mussten sie Heynes Privatbibliothek benutzen, weil die Bestände der Seminarbibliothek nicht ausreichten, so Heyne. Er habe erfahren wollen, »ob die von mit geplante Collectivarbeit der Seminarschüler auch wirklich sich praktisch ausführen ließe«, und »sie hätten »die Probe prächtig bestanden«. Dennoch wurde die studentische Arbeit wegen Platzmangels im Sommersemester nicht fortgesetzt. Vgl. Heyne: Bericht über die Fortsetzung (wie Anm. 22), S. 870. – Im Vorwort zu Bd. 8 des DWb beschreibt Heyne die »collective arbeit« nach der Gründung des Seminars: Moriz Heyne: Vorwort. In: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Bd. 8: R–Schiefe, bearb. von und unter der Leitung von Moriz Heyne. Leipzig 1893, vor S. 1. Zu Heynes Vorhaben, Wörterbucharbeit und Seminar zu verbinden, vgl. auch Hunger (wie Anm. 4), S. 304–312.; zur weiteren Geschichte des DWb, auch in Göttingen, vgl. die Materialien zu Ausstellung und Kolloquium »150 Jahre Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm«, hg. von der Berliner Arbeitsstelle zur Neubearbeitung des DWb, 2004.

Generell lassen sich in den Verhandlungen um die Finanzierung zwei Positionen herausarbeiten: Philologisch motiviert gaben sich die Studenten, die ihre Wissenschaft durch nichts anderes legitimierten als aus sich selbst heraus. Politisch motiviert gaben sich die späteren Direktoren, indem sie ihrer Arbeit einen Wert für die Gemeinheit zusprachen. Aber weder dürfen die gegenüber potentiellen Geldgebern vorgetragenen Argumente als authentische Selbstaussagen missverstanden werden, noch lassen sich die Positionen so einfach personell zuordnen. Die Perspektive der Studierenden ist viel zu schlecht fassbar, die Darstellung vonseiten der Dozenten von Anfang an merkwürdig janusköpfig: Mal gab man sich als Orchideendisziplin hochspezialisierter Sprachenthusiasten im kleinen Arbeitskreis, mal als elementare Wahrer von Kultur und Ordnung. Diese Spannung sollte weit über die Anfänge des Seminars hinaus bestehen bleiben.

Ein Ort mit Barrieren

Am 28. Februar 1889 genehmigte das Ministerium die Einrichtung des Seminars zum Sommersemester.24Vgl. Gustav von Goßler an Kurator, UAG, Kur. 7572, Bl. 25f. (zit. bei Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 864f. unter der Nr. 416). Es dauerte bis zum beginnenden Wintersemester, bis die Seminarmitglieder die ihnen zugeteilten Räumlichkeiten beziehen und den Seminarbetrieb aufnehmen konnten.25Vgl. Gustav Roethe: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1889–90. Mit Rückblicken auf frühere Jahrzehnte 1837–1890. Göttingen 1890, S. 53f., hier S. 53. Sie bekamen zwei Räume im Obergeschoss des ehemaligen Universitätsherbariums zugewiesen, des sog. Gehilfenhauses am Botanischen Garten (Untere Karspüle 1).26Vgl. ebd.; Alfred Oberdiek: Göttinger Universitätsbauten. 250 Jahre Baugeschichte der Georg-August-Universität. 2. Aufl. Göttingen 2002, S. 70. Die Adresse hatte bereits einige Jahre zuvor Eingang ins Deutsche Wörterbuch gefunden: »KARSPÜLE, f. aufwasch, was aus den karn, küchengefäszen und schüsseln gespült wird, spülich […]. in Göttingen gab es im 15. jh. eine strasze, de Karspoele.«27Art. Karspüle. In: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Bd. 5: K, bearb. von Rudolf Hildebrand. Leipzig 1873, S. 231 (im Original teilweise kursiv). – Bei der Straße des 15. Jahrhunderts handelt es sich um die heutige Untere und Obere Karspüle, nicht um irgendeine andere; vgl. Heinrich Troe: Straßennamen und Straßennetz der Stadt Göttingen im späten Mittelalter. In: Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, hg. von Dietrich Denecke und Helga-Maria Kühn. Göttingen 1987, S. 107–160, hier S. 115f. Troes ältester Beleg für den Straßennamen »Karspoilen« datiert allerdings erst aus dem Jahr 1536 (S. 116). Vgl. auch Gerd Tamke und Rainer Driever: Göttinger Straßennamen. 3. Aufl. Göttingen 2012, S. 159f. und 206. Im Exemplar, das heute in der Seminarbibliothek zu finden ist (Signatur H-2 3/10), hat jemand die Präteritumsform »gab« unterstrichen und am Rand mit einem Fragezeichen versehen.

In der Universitätschronik, einem seit kurzem erscheinenden jährlich gedruckten Mitteilungsorgan,28Die Universitätschronik erschien erstmals 1887 auf Anordnung des Kultusministeriums; vgl. Hermann Wagner: [Vorwort]. In: Chronik für 1889–90 (wie Anm. 25), S. 3. – Die gedruckten Jahrgänge reichen bis zum 1931 erschienenen Band zum Rechnungsjahr 1930. Ulrich Hunger erwähnt darüber hinaus das unveröffentlichte Manuskript einer »Chronik der Georg-August-Universität Göttingen 1931–38« ohne Signaturangabe, das im Universitätsarchiv bisher nicht auffindbar ist. Vgl. Ulrich Hunger: Germanistik zwischen Geistesgeschichte und »völkischer Wissenschaft«. Das Seminar für deutsche Philologie im Dritten Reich. In: Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus, hg. von Heinrich Becker, Hans-Joachim Dahms und Cornelia Wegeler. 2., erw. Ausg. München 1998, S. 365–390, hier S. 386. werden die Räumlichkeiten beschrieben: Diese »bestehen aus einem grösseren hellen und freundlichen sechsfenstrigen Zimmer, in dem die Übungen des Seminars gehalten werden und die Handbibliothek sich befindet, und einem kleineren Nebengemach.«29Roethe: Chronik für 1889–90 (wie Anm. 25), S. 53. – Bei einer Bitte um Jalousien beschreibt Roethe den Übungsraum und die Arbeitsbedingungen genauer: »Das Zimmer, das von 3 Seiten (Süden, Westen, Norden) Licht erhält, ist in Folge dessen der Sonne so ausgesetzt, daß der Aufenthalt in demselben an einigermaßen sonnigen Tagen während der Mittagsstunden, in denen gerade die Seminarübungen statt finden, selbst jetzt im Winter durch das blendende Sonnenlicht sehr erschwert wird; zu andrer Jahreszeit wird es natürlich noch bedeutend schlimmer sein«, Gustav Roethe an Kurator, 12.11.1889, UAG, Kur. 7275, Bl. 47f. (handschr. Zählung), hier Bl. 47 (Unterstreichung im Original, in anderer Farbe). Die Anzahl der Seminaristen wurde auf 20 beschränkt,30Die Direktoren offenbar nicht mitgezählt; vgl. die Rechnung, mit wie vielen Schlüsseln alle Mitglieder versorgt werden können: Roethe an Kurator, 12.11.1889 (wie Anm. 29). als Direktoren fungierten Moriz Heyne und Wilhelm Müller. Als Müller 1890 starb, übernahm Gustav Roethe das Amt des Mitdirektors,31Zum Verfahren dieser Neubesetzung vgl. Hunger (wie Anm. 4), S. 300–302. und ein großes Porträt von Müller wurde im kleinen Arbeitszimmer aufgehängt32Vgl. Roethe: Chronik für 1889–90 (wie Anm. 25), S. 54. – Laut Inventarbuch handelt es sich um ein Geschenk von Heyne und Roethe; vgl. Seminar für deutsche Philologie Göttingen, Accessions-Katalog der Präsenz-Bibliothek 1907–1937 [richtig: ab 1887; Zugangsbuch 1], S. 1. – eine Erinnerungspolitik, die heute am deutschen Seminar zurückhaltender betrieben wird als beispielsweise in der Skandinavistik, aber doch auch ihren Platz hat. Heynes Porträt zum Beispiel hängt schräg gegenüber der Aufsicht vorm Eingang der Bibliothek.

In einem Entwurf der Seminarstatuten regeln Heyne und Roethe die Nutzung der Bibliothek: Es sollte eine Präsenzbibliothek sein, in der alle Seminarmitglieder jederzeit alle Bücher vorfinden sollten. Jeweils eines der Mitglieder sollte von den Direktoren zum »Bibliothekar« ernannt werden. Dieser »hilft ihnen in der Verwaltung und Beaufsichtigung der Bibliothek, sorgt für das Einbinden der Bücher und führt den Zettel- und Sachkatalog, während der Accessionskatalog von einem der Directoren geführt wird.«33Entwurf der Seminarstatuten (wie Anm. 9). Drei Kataloge anzulegen, war angesichts des Buchbestands der Anfangszeit sicherlich auf längere Sicht gedacht. Im ersten Jahr umfasste die Seminarbibliothek 182 Bände, im zweiten schon 846, im dritten 1167.34Angaben nach den folgenden Einträgen in der Universitätschronik: Roethe: Chronik für 1889–90 (wie Anm. 25), S. 53; Moriz Heyne und Gustav Roethe: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1890–91. Göttingen 1891, S. 22; dies.: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1891–1892. Göttingen 1892, S. 20. – Der Brief an das Kuratorium, dem der Statuten-Entwurf höchstwahrscheinlich beilag (vgl. Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 867f.), datiert auf den 6.1.1891, wo allerdings schon ein besonders rascher Anstieg der Bücherzahlen zu beobachten gewesen sein dürfte: Moriz Heyne und Gustav Roethe an Kuratorium, 6.1.1891, UAG, Kur. 7572, Bl. 58 (gest. Zählung).

Einerseits sollten Seminar und Bibliothek den Studierenden jederzeit den selbstständigen Zugang zu Materialien für eigenständiges Arbeiten ermöglichen, und die Direktoren gestanden ihnen ein hohes Maß an Autonomie zu. Kurz nach Aufnahme des Seminarbetriebs baten die Direktoren um Schlüssel für jeden Studenten, denn:

»Wir sehen den Hauptwert des Seminars darin, daß es den Mitgliedern Gelegenheit giebt, in seinen Räumlichkeiten jederzeit mit Hilfe der dort befindlichen kleinen Bibliothek arbeiten zu können«.35Roethe an Kurator, 12.11.1889 (wie Anm. 29), hier Bl. 48 (auszugsweise zitiert bei Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 865). Die Schlüssel sind für eine Pforte des Botanischen Gartens, die die Seminaristen auf dem Weg in ihr Seminar passieren müssen. Es geht freilich nicht nur um Autonomie – Roethe setzt den Satz nach einem Semikolon fort: »gerade dadurch ist uns Directoren auch eine gewisse Controle der Tätigkeit der Mitglieder ermöglicht.« Ob dieser Anspruch vor allem dem Gegenüber des Kurators geschuldet ist, muss offenbleiben. – Ein Jahr nach der Bitte um weitere Schlüssel heißt es in der Universitätschronik für das Rechnungsjahr 1889/90: »Das Arbeitszimmer und die Bibliothek des Seminars sind den Mitgliedern jederzeit zugänglich.«; Roethe: Chronik für 1889–90 (wie Anm. 25), S. 53. Vgl. auch den überlieferten Entwurf der Seminarstatuten (wie Anm. 9): »Jedem derselben [der Seminarmitglieder, PF …] stehn […] die Arbeitsräume und die in denselben aufgestellte Handbibliothek des Seminars zur Verfügung.«

Andererseits war dieser Zugang ein Privileg von Wenigen. Nur fortgeschrittene Studenten durften Mitglieder des Seminars werden und die Bibliothek benutzen. Dazu mussten sie sich bei den Direktoren bewerben, die dann über die Aufnahme entschieden.36Vgl. Heyne/Roethe: Entwurf der Seminarstatuten (wie Anm. 9), S. 866. Frauen hatten erst einmal keine Chance auf Teilhabe: Studentinnen wurde der Zugang zur Hochschule als Gasthörerinnen erst ab 1892 manchmal erlaubt, ein reguläres Studium in Preußen ab 1908.37Der Hochschulzugang wurde ihnen dann aber noch immer erschwert, weil sie nicht regulär ein Abitur machen konnten und auf anderem Weg, bspw. im Rahmen einer Lehrerinnenausbildung in die Universitäten kommen mussten. Für die Diskriminierung von Frauen beim Hochschulzugang im fraglichen Zeitraum vgl. Geyken (wie Anm. 5), S. 81–84; Dietrich von Maercker: Die Zahlen der Studierenden an der Georg-August-Universität in Göttingen von 1734/37 bis 1978. In: Göttinger Jahrbuch 1979, S. 141–158, hier S. 151 und 153 (mit Hinweis auf weitere Literatur). Seminardirektor Roethe setzte sich in Göttingen 1892 gegen die Zulassung von Gasthörerinnen ein38Vgl. Gustav Roethe an Edward Schröder, 6.6.1892. In: Regesten zum Briefwechsel zwischen Gustav Roethe und Edward Schröder, bearb. von Dorothea Ruprecht und Karl Stackmann. Göttingen 2000, Bd. 1, S. 452 (unter der Nr. 1128). – Die vielen und aufschlussreichen Äußerungen über das Thema in den Briefen der zwei Germanisten, die beide nacheinander von 1889 bis 1926 in Göttingen Seminardirektoren waren, lassen sich über den Eintrag »Frauenstudium« im Register leicht nachvollziehen. Mit der Zeit scheinen beide ihre misogyne Haltung zumindest in Einzelfällen etwas zu revidieren. (Zu den Amtszeiten vgl. Dorothea Ruprecht: Art. Roethe, Gustav. In: Internationales Germanistenlexikon 1800–1950, hg. von Christoph König. Berlin/New York 2003, Bd. 3: R–Z, S. 1506–1509, hier S. 1506; dies.: Art. Schröder, Edward. In: ebd., S. 1660–1663, hier S. 1660). und protestierte, als Mitdirektor Heyne zwei Jahre darauf eine Studentin zu seinen Vorlesungen zuließ.39Vgl. Gustav Roethe an Edward Schröder, 4.8.1894. In: Regesten zum Briefwechsel (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 618f. (unter der Nr. 1586), hier S. 618f. Die Stelle ist einsichtsreich, was Roethes starre Haltung betrifft, Heynes Offenheit, die Perspektive der betroffenen Studentin, die Singularität und den Verwaltungsaufwand der Angelegenheit und schließlich die verhältnismäßig besseren Zugangsbedingungen für ausländische Studentinnen (vgl. dazu ebenfalls Geyken (wie Anm. 5), S. 81–84): »Er [Heyne, DR u. KS] hat, ohne mir ein Wort zu sagen, eine Studentin in seine Universitätsvorlesungen zugelassen u. ihr Aussicht auf einen Doctor gemacht, auch nachdem ich ihr den Besuch meiner Vorlesungen versagt hatte. Es ist eine Deutsche, die in Wisconsin University allerlei getrieben hat u. nun als Ausländerin hier die Promotionsvorrechte haben will. Natürlich bedürfte es für ihre Promotion Ministerialdispens u. die Sache muß durch die Facultät gehn: da werde ich mich bis aufs Blut wehren, im Notfall darauf gestützt, daß ein germanist. Studium ausschließlich bei Heyne eben kein Vollstudium ist. Er muß sie geradezu ermuntert haben: denn ich hatte ihr unzweideutig gesagt, sie solle doch nach Heidelberg oder Zürich gehn. Ihr heißester Wunsch, erklärte sie mir, sei es, nicht als Dame, sondern als Mensch behandelt zu werden. Eine etwas gefährliche Formulierung! Ich werde jenem Conflict bei dem Fanatismus der Facultät unzweifelhaft unterliegen, was mich aber nicht schreckt.« (Im Original alles kursiv.) Dass neben dem Geschlecht die soziale Klasse entscheidenden Einfluss darauf gehabt haben dürfte, wer zu den Benutzer*innen der Seminarbibliothek gehörte und wer nicht, versteht sich leider fast von selbst. Ob auch Antisemitismus bei der Aufnahme von Seminarmitgliedern eine Rolle spielte, ist eine schwierige Frage und muss hier offen bleiben.40Es ist aber keine absurde Frage. In den Briefen zwischen Roethe und Schröder (Regesten zum Briefwechsel (wie Anm. 38)) finden sich, obwohl leider hierzu ein entsprechender Registereintrag offenbar fehlt, schon bei sporadischer Lektüre haarsträubend antisemitische Stellen. So teilt Roethe über den zukünftigen Schwiegersohn Wilhelm Scherers mit: »Er ist getauft, was mir und auch St⟨umpf⟩ kein voller Ersatz für das urgermanische Blut schien« (Roethe an Schröder, 22.2.1905 (Nr. 3299). In: Bd. 2, S. 278). Angesichts der Heiratspläne des Germanisten Friedrich Ranke: »Dass Ranke eine getaufte Jüdin heiratet, ist mir fatal« (Schröder an Roethe, 5.9.1912 (Nr. 4235). In: Bd. 2, S. 598), und Roethe sei »[ü]ber die Nachricht, daß Ranke eine Jüdin heiratet, […] geradezu etwas erschüttert. […] Er ist doch in seiner Art warmherziger Germane, dazu Pastorensohn: mir hat diese Empfindungslosigkeit etwas wahrhaft Unheimliches. […] Und was aus solchen Ehen wird – jedenfalls kein deutsches Haus: man kann diese Jüdinnen-Männer getrost als Juden behandeln; sie verjuden sicherer als die Frauen, die Juden heiraten. […] Ich habe eine Geruchsabneigung gegen Juden, die es mir völlig unbegreiflich macht, wie diese Ehen jetzt immer häufiger werden« (Schröder an Roethe, 8.9.1912 (Nr. 4238). In: Bd. 2, S. 599). Ein Einfluss antisemitischer Vorurteile auf die Behandlung von Bewerbern um wissenschaftliche Positionen zeigt sich deutlich, als Ernst Cassirer für eine Philosophie-Professur in Göttingen im Gespräch ist: »Habt ihr an Husserl noch nicht genug? Nun, Du bist natürlich unschuldig. Aber 2 Juden für Philosophie: brr!« (Roethe an Schröder, 18.1.1910 (Nr. 3954). In: Bd. 2, S. 502). (Schröder setzte sich allerdings für Cassirer aufgrund von dessen Leistungen ein; vgl. Schröder an Roethe, 19.1.1911 (Nr. 4036). In: Bd. 2, S. 529). – Zur Frage nach dem Einfluss von Roethes Antisemitismus auf seine Ausübung von Ämtern als Wissenschaftler vgl. auch W. Daniel Wilson: Der Faustische Pakt. Goethe und die Goethe-Gesellschaft im Dritten Reich. München 2018, S. 15–17. (Roethe war von 1922 bis 1926 Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar.)

Aufbau eines Bestandes

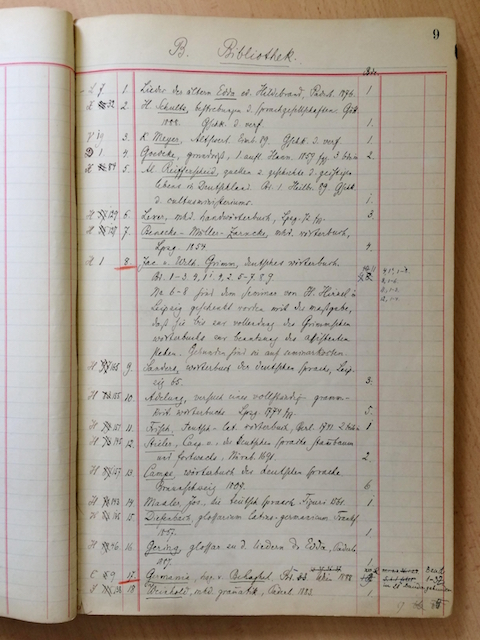

Der älteste erhaltene Akzessionskatalog, also ein Zugangsbuch mit den erworbenen Titeln, chronologisch nach Eingang sortiert, überliefert die ersten Buchanschaffungen. Angesichts der äußerst knapp bemessenen Mittel41Statt der von Heyne veranschlagten 6000 Mark wurde bloß ein einmaliger Gründungsfond von 1200 Mark für die Bibliothek genehmigt (vgl. Moriz Heyne an Kurator, 11.12.1888, UAG, Kur. 7572, Bl. 19 (handschr. Zählung), hier Bl. 19 (zit. bei Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 862f. unter der Nr. 415); Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten an die königliche Regierung zu Hildesheim, 13.4.1889 (Abschrift), UAG, Kur. 7572, Bl. 34 (handschr. Zählung)). – Zur bescheidenen Situation des Seminars in den ersten Jahren vgl. auch Hunger (wie Anm. 4), S. 306. mussten die Direktoren Prioritäten setzen. Möglich war

»lediglich die Anschaffung einiger besonders unentbehrlicher Wörterbücher und Grammatiken; von Ausgaben ältrer und neurer Schriftsteller, diesem wichtigsten Handwerkszeug der Philologen, konnte nur ganz Weniges beschafft werden, und auf den Ankauf der philologischen Zeitschriften mußten wir vollkommen verzichten, so dringend dieselben bei den Seminararbeiten auf Schritt und Tritt gebraucht werden.«42Moriz Heyne und Gustav Roethe an Kurator, 24.5.1890, UAG, Kur. 7275, Bl. 49–51 (gestempelte Zählung), hier Bl. 49. Der Kontext ist, dass die beiden Direktoren um Geld für die Aufstockung der Bibliotheksbestände bitten.

Außer einer Vielzahl deutscher Wörterbücher für verschiedene Sprachstufen des Deutschen wurden im ersten Jahr auch zwei altnordische Glossare angeschafft, außerdem Grammatiken des Alt- und Mittelhochdeutschen, des Alemannischen, Bairischen, Mecklenburgischen, Alt- und Mittelniederländischen, Altfriesischen, Altenglischen, Altnordischen und Gotischen. Dazu kommen literarische Texte dieser Sprachen und Dialekte, wobei das Mittelhochdeutsche das Hauptgewicht erhielt, schließlich Monographien, Sammelbände und wenige Zeitschriften und literaturgeschichtliche Überblicks- und Nachschlagewerke wie Karl Goedekes Grundriß und Wilhelm Scherers Geschichte der deutschen Litteratur.43Vgl. Zugangsbuch 1 (wie Anm. 32), S. 9–14. Welche Bücher genau im ersten Jahr erworben wurden, lässt sich nicht ohne weiteres ermitteln, denn im entsprechenden Zugangsbuch sind vor 1907 keine Jahresangaben vermerkt. Es musste also eigens ermittelt werden, welche Eintragungen noch Anschaffungen des ersten Jahres betreffen. Ich habe dafür die Nummern 1–115 veranschlagt. Diese Zahl erklärt sich folgendermaßen: Die Universitätschronik für 1890 nennt 182 Bände. Weil aber einige Einträge im Zugangsbuch unter einer Nummer mehrere Bände desselben Werkes (/derselben Zeitschrift usw.) verzeichnen, konnten nicht einfach die ersten 182 Nummern veranschlagt, sondern Bandangaben und Nummern mussten verrechnet werden. Einige der Angaben zur Bandzahl mehrbändiger Werke zeigen, teilweise mehrmalige, Korrekturen. In diesen Fällen habe ich immer die kleinste und offenbar älteste Angabe gezählt. Dahinter stehen die Annahmen, dass (1) die Angaben zur Bandzahl nicht nach unten, sondern stets nach oben korrigiert wurden (was sich aber meist an der Art der Korrektur auch ersehen lässt) und (2) die Korrekturen allesamt nach dem Zeitpunkt 1890 datieren, an dem 182 Bände gezählt wurden. Dass die erste Annahme nicht immer gerechtfertigt ist, zeigt die Eintragung Nr. 108, wo eindeutig die Anzahl der Bände von 2 auf 1 runterkorrigiert wurde. Ich halte den Fall für eine Ausnahme und als Erklärung einen Verlust für wahrscheinlicher als einen Schreibfehler. Denn es handelt sich um die von Ludwig Uhland herausgegebene Sammlung Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder (in der zweiten Aufl. von 1881), deren erster Band heute noch im Bestand zu finden ist (C-5 6/15 2.A.), deren zweiter Band mit Abhandlungen aber fehlt. Ich habe in diesem Fall, abweichend von meiner Regel, die größere Angabe zur Zahl der Bände (2) gezählt. Es ist gut denkbar, dass auch die zweite Annahme mitunter falsch ist und folglich nicht die ersten 115 Nummern den ersten 182 Bänden entsprechen, sondern einige Nummern weniger (zumal sich nach der Nr. 115 kein Wechsel in der Tinte zeigt). Das lässt sich nicht ermitteln und dürfte allerdings höchstens einen vernachlässigbaren Unterschied machen. Eine weitere mögliche Fehlerquelle meiner Rechnung besteht darin, dass bei mehrfachen Korrekturen nicht immer leicht zu entziffern oder zu entscheiden ist, wie die ursprüngliche Bandangabe bei mehrbändigen Werken lautet. Bei schwierigen Stellen lese ich: Bei Nr. 17: 1 Bd., Nr. 25: 1 Bd., Nr. 26: 3 Bde., Nr. 37: 5 Bde., Nr. 48: 1 Bd., Nr. 52: 1 Bd., Nr. 53: 1 Bd., Nr. 54: 1 Bd., Nr. 69: 1 Bd., Nr. 99: 1 Bd., Nr. 104: 7 Bde., 108: 2 Bde., Nr. 110: 1 Bd., Nr. 111: 1 Bd. Gerade bei den Zeitschriften (mit den Eintragsnummern 17, 52, 53, 54, 99, 110 und 111) ist es schwer zu ersehen, ob tatsächlich zuerst nur je ein Band eingetragen war, auch wenn ich es jeweils aufgrund des Erscheinungsbildes für richtig halte, dies anzunehmen. Auch beklagten sich Heyne und Roethe anfangs wiederholt über den Mangel an Zeitschriftenbänden, etwa in einem Brief an den Kurator am 24.5.1890 (wie Anm. 42): »Der schlimmste Misstand der Bibliothek ist die geringe Anzahl von Schriftstellertexten und vor Allem der vollständige Mangel der früheren Jahrgänge germanistischer Zeitschriften, die wir natürlich erst seit dem vorigen Jahre halten.« (Bl. 50) – In jedem Fall dürfte, trotz aller Schwierigkeiten, die Untersuchung der ersten 115 Nummern des Zugangsbuches einen ganz guten Einruck über die Bibliotheksbestände ungefähr des ersten Jahres geben. Ein paar der Titel lassen sich für diesen Zeitraum zusätzlich zum Zugangsbuch durch andere Quellen oder durch Eintragungen in den Bänden selbst nachweisen, was hier aber zu weit führen würde. Ein Großteil dieser ersten Buchanschaffungen ist offenbar in den heutigen Beständen des deutschen und skandinavischen Seminars noch vorhanden und trägt meist den Stempel »Kgl. Deutsches Seminar Göttingen«, häufig mit handschriftlichem Vermerk alter Signaturen.

An den Bibliotheksbeständen lässt sich das Verständnis der Göttinger Germanisten von ihrer eigenen Wissenschaft ablesen,44Vgl. auch die Einschätzung von Heynes und Müllers Verständnis von ›deutscher Philologie bei Hunger (wie Anm. 2), S. 7. die, so Heyne, »das weite Gebiet von Island bis zu den Alpen und zeitlich vom 4. Jahrhundert [der Entstehungszeit einer partiellen gotischen Bibelübersetzung des Bischofs Wulfila] bis auf jetzt beschlägt«.45Heyne an Kurator, 11.12.1888 (wie Anm. 41), hier Bl. 19. Von den germanischen Sprachen fehlt hauptsächlich das Englische, das ja in Göttingen bereits in ein anderes Seminar integriert war. Tatsächlich hatte Heyne vorm Einzug in der Unteren Karspüle zwecks interdisziplinären Austauschs versucht, sein Seminar in der Nachbarschaft des englisch-romanischen Seminars unterzubringen.46Vgl. Moriz Heyne an Kurator (?), 11.3.1889, UAG, Kur. 7572, Bl. 24 (gest. Zählung); Moriz Heyne an Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten (?), 15.11.1888, UAG, Kur. 7572, Bl. 15f. (handschr. Zählung, Abschrift) (abgedruckt in: Meves: Deutsche Philologie an den preußischen Universitäten (wie Anm. 6), S. 859f.). Die Bibliothek sollte Editionen, aktuelle Forschung und wissenschaftliche Hilfsmittel bereitstellen, die literaturwissenschaftliches Arbeiten ebenso ermöglichten wie linguistisches im Sinne einer historischen Sprachwissenschaft, literaturgeschichtliches Wissen ebenso vermittelten wie Grammatikkenntnis.

Ausgaben neuerer deutscher Literatur wurden ab dem zweiten Jahr gekauft, und dies gleich in beachtlicher Zahl.47Zum Folgenden vgl. Zugangsbuch 1 (wie Anm. 32), S. 14–20. Zuerst findet sich in den Zugangsbüchern ein Göttinger: der Hainbündler Johann Anton Leisewitz. Als nächster kommt der junge Goethe. Überhaupt lag das Hauptgewicht zunächst auf deutschsprachigen Autoren des 18. Jahrhunderts und der Goethezeit, besonders in Werkausgaben: Heinrich von Kleist, Immermann, Gellert, Gleim, Jean Paul, Lessing, Wieland standen als erste nicht-mittelalterliche Autoren mit gesammelten Schriften in den Regalen, dann Goethe, Klopstock, Herder, Hagedorn, Platen, Schiller und Bürger. Die erste Autorin literarischer Werke im Bibliotheksbestand war Annette von Droste-Hülshoff. Literatur des Barock wurde in geringer Bandzahl angeschafft, zeitgenössische Texte des Realismus und Naturalismus gar nicht, ebenso wenig skandinavische Texte der Neuzeit.

Nachbarschaft mit der Universitätsbibliothek

Nur drei Jahre nach der Gründung zog das Seminar 1892 in die Paulinerstraße um, wo vier Räume zur Verfügung gestellt wurden.48Die Universitätschronik für 1891–92 nennt die Hausnummer 28, I, die für 1912 nennt die Hausnummer 21; vgl. Moriz Heyne und Gustav Roethe: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1891–92. Göttingen 1892, S. 20; Edward Schröder: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1912. Göttingen 1913, S. 54. – Es scheint sich um den 1787 gebauten Südflügel des Kollegienhauses gehandelt zu haben, der in der Verlängerung der Paulinerkirche nach Osten steht. Das passt auch mit der Beschreibung in der Chronik für 1912 zusammen. Zum Bau besagten Südflügels vgl. Oberdiek: Universitätsbauten (wie Anm. 26), S. 26 und 67 mit Abb. 72. Ausführlicher zur Baugeschichte: [Alfred Hessel]: Von der Gründung bis zu Heynes Tod (1737–1812). In: Geschichte der Göttinger Universitätsbibliothek (wie Anm. 3), S. 7–158, hier S. 95–106; Christiane Kind-Doerne: Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Ihre Bestände und Einrichtungen in Geschichte und Gegenwart. Mit einem Beitrag von Klaus Haenel über die Handschriftenabteilung. Wiesbaden 1986, Kap. 6: Gebäude (S. 136–144); Werner Seidel: Baugeschichte der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen 1734–1953. Göttingen 1953. Die 1167 Bände der Bibliothek wurden hier nicht mehr im selben Zimmer aufgestellt, in dem auch die Übungen – nun als ›Seminarübungen‹ bezeichnet – stattfanden.49Für Umzug, Raumsituation und Buchbestände vgl. Heyne/Roethe: Chronik für 1891–92 (wie Anm. 48). Der Ort bot besondere Möglichkeiten, sich in eine Tradition einzuschreiben: Einer der Räume war »jenes Zimmer, in dem einst Jacob Grimm seine ersten Vorlesungen gehalten haben soll und von wo wir zu [Gottfried August] Bürgers Wohnung hinüberblickten«.50Schröder: Chronik für 1912 (wie Anm. 48), S. 54. – Das Gartenhaus des Professors Büttner, das Bürger in den letzten zehn Jahren seines Lebens bewohnte, stand »in dem Areal zwischen der Gotmar-, Prinzen- und Paulinerstraße, ziemlich genau an der Stelle des heutigen sog. Neubaumagazins der Universitätsbibliothek, dem es 1914 weichen mußte«; Albrecht Schöne et al.: Göttinger Vademecum. Ein literarisches Gästebuch und historisches Poesiealbum, welches leselustige Fußgänger und spazierfreudige Leser in 5 Jahrhunderte führt und durch 172 Straßen der Stadt. München/Göttingen 1985, S. 64. Bilder von Jacob und Wilhelm Grimm und Karl Lachmann, dem Begründer einer germanistischen Editionswissenschaft, wurden aufgehängt – Lachmanns zuerst.51Vgl. Moriz Heyne und Gustav Roethe: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1892–93, Göttingen 1893, S. 27; dies.: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1894–95, Göttingen 1895, S. 25f., hier S. 26. – Es handelt sich offenbar nicht um das heute zusammen mit dem Porträt Heynes am Bibliothekseingang hängende Bild der Grimms. Stattdessen ist im Inventar von zwei einzelnen Porträts die Rede. Jacobs Bild kostete 8 Mark, das seines Bruders 7,50 Mark. Vgl. Zugangsbuch 1 (wie Anm. 32), S. 2.

Eine irritierende Meldung gibt die Universitätschronik zur Jahrhundertwende: »Die Schätze der hiesigen städtischen Altertumssammlung« – diese war 1889 von Heyne gegründet worden und bildet den Grundstock des heutigen Städtischen Museums52Vgl. Schütz/Nissen (wie Anm. 14), S. 111; ausführlicher insb. Waldemar R. Röhrbein: Moriz Heyne 1837–1906, Professor der Germanistik, Gründer des Städtischen Museums und des Geschichtsvereins in Göttingen. Eine biographische Skizze. In: Göttinger Jahrbuch 23 (1975), S. 171–200. – »haben es ermöglicht, dass im Sommer 1899 auch die meist bedauerlich vernachlässigte archäologische Seite der deutschen Philologie in den Bereich der Seminarübungen gezogen werden konnte. Um die geschichtliche Anschauung zu stärken, sind die hübschen vom westpreussischen Provinzialmuseum herausgegebenen prähistorischen Wandtafeln im Arbeitszimmer des Seminars aufgehängt worden.«53Moriz Heyne und Gustav Roethe: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1899–1900. Göttingen 1900, S. 39f. – Bei den Wandtafeln handelte es sich vermutlich um die gerade in dritter Auflage erschienenen Vorgeschichtlichen Wandtafeln für Westpreußen, hg. vom Westpreußischen Provinzial-Museum. 3. Aufl. Berlin 1899. Zu den Tafeln vgl. Hugo Conwentz: Das Westpreußische Provinzial-Museum 1880–1905. Nebst bildlichen Darstellungen aus Westpreußens Natur und vorgeschichtlicher Kunst. Danzig 1905, S. 19–21 mit Reproduktionen auf Tafel 53 und Tafel 73. Die Anfertigung der Tafeln hing maßgeblich mit der Initiative Kultusminister Goßlers zusammen, der laut Conwentz damit das Ziel verfolgte, »Sinn und Teilnahme für die Vorgeschichte der Heimat in den Schulen zu verbreiten« (S. 19).

Warum beschäftigen sich Germanisten mit Gegenständen, die nicht sprachlicher Natur sind und zudem wenigstens teilweise deutlich älter als die überlieferten volkssprachigen Texte? Dahinter steht eine Auffassung der eigenen Wissenschaft, die über die Texte hinaus die (wohl im Singular gemeinte?) ›germanische Kultur‹ in den Blick nimmt.54Vgl. den Anspruch der ersten Auflage des RGA: »Das Reallexikon soll eine Gesamtdarstellung der Kultur der germanischen Völker bis zum Ende der althochdeutschen, altniederdeutschen und altenglischen Periode[…] geben«, Johannes Hoops: Vorwort. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter hg. von dems. Bd. 1: A–F. Straßburg 1911–1913, S. V–IX, hier S. V (dort gesperrt statt kursiv). Schon die Selbstbezeichnung der 48 Studenten, die 1887 an das Ministerium geschrieben hatten, hatte changiert zwischen »Studierenden der deutschen Sprache« und »Studierenden der deutschen Sprache und Altertumskunde« – zwischen auf deutsche Sprache und Literatur beschränkter Philologie und einer Wissenschaft, die über diesen Gegenstand hinausgeht. Der Unterschied zwischen ›Germanischer Altertumskunde‹ und ›Volkskunde‹ ist dann schwer zu fassen.55Vgl. auch Heinrich Beck et al.: Art. ›Germanen, Germania, Germanische Altertumskunde. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde von Johannes Hoops. 2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Aufl., hg. von Heinrich Beck et al. Bd. 11. Berlin/New York 1998, S. 181–438, hier S. 423f.

Völlig neu war die Entwicklung allerdings nicht.56Zur ›volkskundlichen‹ Ausrichtung zahlreicher Göttinger Germanisten vgl. Rolf Wilhelm Brednich: Die volkskundliche Forschung an der Universität Göttingen 1782–1982. In: ders.: Überlieferungsgeschichten. Paradigma volkskundlicher Kulturforschung. Berlin/Boston 2015, S. 493–508 (zu Heyne S. 501–503). In einem Brief von 1927 beschreibt der Dekan Hecht, dass »die Volkskunde […] in Göttingen seit langer Zeit im germanistischen Lehrbetrieb eine wichtige Stellung eingenommen« und schon zu Zeiten Heynes, Roethes und Schröders »eine bedeutende Rolle in ihren Vorlesungen gespielt« habe.57Zit. nach Hunger (wie Anm. 28), S. 367. Vgl. auch ders.: Chronik (wie Anm. 2), S. 6. Das machte sich an den Bibliotheksbeständen bemerkbar: Nach der Einbeziehung der »archäologischen Seite der deutschen Philologie« beschreibt die Chronik für 1889 weiter, dass bei der Erwerbung von Büchern u.a. das Gebiet »der Volkskunde reicher berücksichtigt werden [konnte], als das bisher leider möglich war«.58Heyne/Roethe: Chronik für 1899–1900 (wie Anm. 53), S. 40.

Als 1907 das Deutsche Wörterbuch eigene Räume bekommen sollte, setzte man voraus, dass »die für Wörterbuchzwecke besonders gut gerüstete Bibliothek des dortigen Deutschen Seminars bequem zugänglich wäre«.59Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten (i.A. Schmidt) an Kurator, 14.8.1907, UAG, Kur. 7572, Bl. 216 (gestempelte Zählung). – Schon 1893 hatte Heyne das Göttinger Seminar als »gerade in hinblick auf die zwecke des wörterbuchs reichlich ausgestattet[]« bezeichnet; Heyne: Vorwort (wie Anm. 23). Für diese Zeit fehlen die Angaben über die Anzahl der Bücher; sie wird deutlich über 2000 betragen haben – eine Marke, die mit der Jahrhundertwende überschritten worden war.60Die Universitätschronik für 1898–99 nennt über 1850 Bände; die für 1900 nennt 2150 Bände; vgl. Moriz Heyne und Gustav Roethe: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1898–99. Göttingen 1899, S. 27; dies.: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität für das Rechnungsjahr 1900. Göttingen 1901, S. 38. Weil, ebenfalls 1907, statische Probleme am Gebäude festgestellt wurden, keine weiteren Bücher mehr dort aufgestellt werden durften und ohnehin der Platz immer enger wurde, wurde ein Teil der Bibliothek in die Räumlichkeiten des Wörterbuchs ausgelagert.61Vgl. Edward Schröder: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität Göttingen für die Rechnungsjahr 1907. Göttingen 1908, S. 34f., hier S. 35; ders.: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität Göttingen für die Rechnungsjahr 1908. Göttingen 1909, S. 37; ders.: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität Göttingen für die Rechnungsjahr 1909. Göttingen 1910, S. 40f.; ders.: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität Göttingen für die Rechnungsjahr 1910. Mit Rückblick auf das Jahrzehnt 1901–1910. Göttingen 1911, S. 47f. Im Jahr 1911 wurde sogar ein Anteil des Bibliotheksetats einbehalten, weil neue Bücher nicht mehr hätten untergebracht werden können.62Vgl. Edward Schröder: Seminar für deutsche Philologie, in: Chronik der Georg-August-Universität Göttingen für das Rechnungsjahr 1911. Göttingen 1908–1911, S. 42f., hier S. 43.

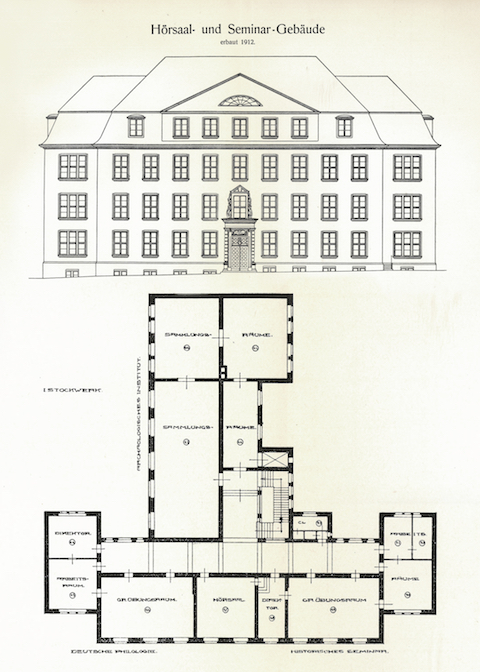

Einzug ins ›Seminargebäude‹

1912 wurde am Nikolausberger Weg 13/15 (heute Hausnummer 15) ein Neubau fertiggestellt, der für die Unterbringung verschiedener geisteswissenschaftlicher Seminare gedacht war und deshalb als ›Seminargebäude‹ bezeichnet wird.631913 wurde aber noch ein Hörsaal angebaut. Außer der deutschen zogen die englische, romanische und die klassische Philologie ein, das Historische, das Philosophische und das Theologische Seminar sowie das Archäologische Institut und die Sammlung der Gipsabdrücke. Für all diese Angaben vgl. Oberdiek (wie Anm. 26), S. 93f. Jetzt gab es wieder Platz für neue Bücher – wenn auch nicht viel mehr als vorher: Das deutsche Seminar erhielt ein Direktorenzimmer und zwei weitere Räume im ersten Stock des Straßenflügels.64Vgl. anon.: Das neue Seminargebäude. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1912. Göttingen 1913, S. 4–11; sowie Edward Schröder: Seminar für deutsche Philologie. Ebd., S. 54f. Resigniert schrieb der Direktor Edward Schröder an seinen Schwager und Vorgänger Roethe: »Es wird ja alles recht hübsch – nur wieder viel zu knapp.«65Edward Schröder an Gustav Roethe, 16.7.1912. In: Regesten zum Briefwechsel (wie Anm. 38), Bd. 2, S. 590f. (unter der Nr. 4217), hier S. 590 (im Original kursiv). Ausgaben literarischer Texte und Grammatiken wurden in einem großen Übungsraum aufgestellt, der »in Hufeisenaufstellung der Tische mit einem kleinen Tisch im Zentrum 40 bequeme Sitzplätze [bot], die, abgesehen von den Übungsstunden, den Mitgliedern beider Seminarstufen [einer Mittel- und einer Oberstufe] zur Verfügung stehen«; ein angrenzender kleiner Arbeitsraum für Doktoranden beherbergte »Sammelwerke, Zeitschriften, Wörterbücher und Novitäten«.66Beide Zitate anon.: Das neue Seminargebäude (wie Anm. 64), S. 7.

Das angesparte Büchergeld konnte ausgegeben werden, was, so Schröder, »besonders der neueren und neusten Literatur zugute kam«.67Schröder: Chronik für 1913 (wie Anm. 64), S. 54. Gemeint sind in erster Linie Bücher von Fachgelehrten (darunter Bände der neuen Sammlung Thule), mit Detlev von Liliencron, Gerhard Hauptmann und Arthur Schnitzler waren aber auch Vorbereiter und Vertreter der Moderne unter den Neuzugängen.68Vgl. Zugangsbuch 1 (wie Anm. 32), S. 66–69. Es entspricht der Erwerbungspolitik des Seminars, dass man ihre Texte in (gerade erschienenen) Werkausgaben kaufte – an denen sich bereits eine Kanonisierung der Autoren ablesen lässt. Eine eigene Ausleihbibliothek gab es nicht – anders als im englischen und im romanischen Seminar ein Stockwerk darüber.

Außer Veranstaltungen einer Mittel- und Oberstufe mit 30 und 42 Mitgliedern gab es zwei Proseminare, die von jeweils »weit über 100 Studierenden belegt« wurden. Direktor Schröder sehnte sich offenbar nach beschaulicheren Verhältnissen zurück: »[W]ir müssen im Interesse sowohl des philologischen Studiums wie der späteren Laufbahn unserer Schüler wünschen, daß der starke Andrang nachläßt und die Zahlen zurückgehn.«69Beide Zitate Schröder: Chronik für 1913 (wie Anm. 64), S. 54.

Schröders Wunsch erfüllte sich auf furchtbare Weise. Zu Beginn des Weltkriegs meldeten sich beinahe alle männlichen Seminarmitglieder freiwillig zum Kriegsdienst.70Zur Situation 1914 (also auch für den übrigen Absatz) vgl. Richard Weißenfels: Seminar für deutsche Philologie. In: Chronik der Georg-August-Universität zu Göttingen für das Rechnungsjahr 1914. Göttingen 1915, S. 51f. Neben zwei Dozenten seien »[f]ast alle Studenten, die dem Seminar im Sommer angehört hatten, […] als Freiwillige ins Feld« gezogen (ebd., S. 52). Nun wuchs der Anteil von Studentinnen beträchtlich, die zwar seit Winter 1908/09 offiziell studieren durften, bisher aber in den Lehrveranstaltungen und damit auch unter den Benutzer*innen der Bibliothek wohl noch in der deutlichen Minderheit waren.71Vgl. von Maercker (wie Anm. 37), S. 153: »Im SS 1914 haben die weiblichen Studierenden, die fast ausschließlich die Medizinische und Philosophische Fakultät bezogen haben, bereits einen Anteil von ca. 8 % erreicht.« Der Anteil am zur Philosophischen Fakultät gehörigen Deutschen Seminar muss entsprechend höher gewesen sein. Außerdem wurden insgesamt die Aufnahmebedingungen gelockert. Der Seminarbetrieb lief weiter und die Studierenden halfen sogar mit, einen neuen Zettelkatalog anzulegen. Dabei arbeiteten sie auch »viele Bücher« aus dem Nachlass eines Kommilitonen ein, der gerade im Krieg gestorben war.72Ebd., S. 52. – Der Name des Studenten war Wilhelm Faehndrich. Er hatte seine Bücher nicht selbst dem deutschen Seminar vermacht, sondern dem Seminar für klassische Philologie, das einen Teil an die Germanist*innen weiterreichte.

Ein fürchterlich politischer Ort

Studierende waren es, die 1887 die Initiative ergriffen, ihre Studiensituation zu verbessern und sich für die Einrichtung eines Seminars mit Bibliothek einzusetzen. Ihnen verdanke ich heute einen Ort, an dem ich gerne lese und bin. Er ist und war ein gemeinsamer Arbeitsraum, an dem sich Neulinge und Erfahrene begegnen. Er führt an wissenschaftliche Praxis heran und ermöglicht diese. Er macht einem mal mehr, mal weniger exklusiven Kreis von Benutzer*innen Wissen und Gegenstände ästhetischen Genusses verfügbar und bringt diese in ein Ordnungssystem, das selbst Wissen generiert.73Weiterführend vgl. Spoerhases Überlegungen zur Funktionsweise des Philologischen Seminars und zur Konzeption der Wissenschaftler Scherer, Zacher und Dilthey in Spoerhase (wie Anm. 8). Zugleich beeinflusst die Seminarbibliothek unser Wissen und unsere Weltsicht. So wie sich an ihrer Geschichte unterschiedliche Auffassungen der eigenen Wissenschaft, ihrer Methoden und Gegenstände, ihrer Aufgaben und Relevanz und ihrer Grenzen nachvollziehen lassen, so wirkt sie auch auf all das zurück.

Vielleicht hätte es keinen Unterschied gemacht, wenn die Bestände ganz andere gewesen wären; vielleicht hätte sich nicht ein Germanist weniger zum Kriegsdienst gemeldet. Der Germanistik politischen Einfluss über ihre Fachgrenzen hinaus zu bescheinigen, würde vermutlich in den allermeisten Fällen bedeuten, ihre Relevanz zu überschätzen. Aber dennoch hängen sie zusammen: die Geschichte der Seminarbibliothek und die Bereitschaft ihrer Benutzer, für ihr Land zu töten und zu sterben. Der Anspruch, zur Bestimmung und Legitimierung der Nation beizutragen, war mit der Institutionalisierung der Germanistik in Göttingen nicht erledigt. Vielmehr zeigen die Bestückung des Bibliotheksbestands, die Einrichtung der Bibliothek, die Art und Weise, ihre Finanzierung zu legitimieren, über die ersten Jahrzehnte hinweg, wie die germanistischen Gegenstände und Methoden zunehmend mit so etwas wie ›Deutschhaltigkeit‹ aufgeladen wurden. Von deutscher Sprache und Literatur bis hin zu den Gegenständen einer ›Germanischen Altertumskunde‹ blieb, was in den Bibliotheksbüchern stand, eine nationale Angelegenheit, und ihre Lektüre ermöglichte, unter anderem, eine vermeintliche Erfahrung nationaler Kontinuität.

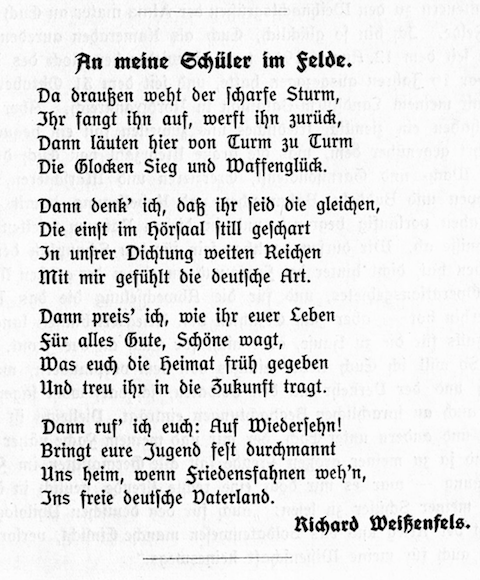

Einen solchen Umgang mit Literatur und Wissenschaft im Sinne einer dezidiert deutschen Kulturtradition skizziert der Neugermanist Richard Weißenfels Weihnachten 1915 in einem Gedicht »An meine Schüler im Felde«.74Richard Weißenfels: An meine Schüler im Felde. In: Weihnachten 1915. Die Georgia Augusta ihren Angehörigen im Felde. Göttingen 1915, S. 49. – Außer Weißenfels ist mit Edward Schröder noch ein zweiter Germanist in dem Heft vertreten. Seit neun Jahren Dozent am Göttinger Seminar kannte er seine Adressaten persönlich.75Weißenfels war in Göttingen von 1906 bis 1913 ao. Prof. für Deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Neueren deutschen Sprache und Literatur, seit 1913 planmäßiger ao. Prof. für Neuere Literaturgeschichte und Mitdirektor des Seminars; vgl. Christoph König et al.: Art. Weissenfels, Friedrich Julius Richard. In: Internationales Germanistenlexikon (wie Anm. 38), Bd. 3: R–Z, S. 2006. Er preist die Treue der Soldaten, die aus seiner Sicht für den Erhalt einer gemeinsamen Kulturtradition ihr Leben riskierten – »[f]ür alles Gute, Schöne […], / Was euch die Heimat früh gegeben«. Die philologische Vorlesung wird zum Erleben nationaler Gemeinschaft und Kontinuität stilisiert, deren Verteidigung mit Waffen konsequent und rühmlich erscheint. Bis in die Wortwahl hinein reicht die Engführung von Krieg und Germanistikstudium: Im Hörsaal sind die Studierenden, mit einem militärischen Ausdruck gesprochen, gleich einer Heeresabteilung ›geschart‹. So führt der Weg vom Seminar ins Feld –

»Dann denk’ ich, daß ihr seid die gleichen,

Die einst im Hörsaal still geschart

In unsrer Dichtung weiten Reichen

Mit mir gefühlt die deutsche Art.«

Weißenfels’ Stilisierung seines Faches ist extrem, aber nicht originell. Sie kann an verschiedenen Punkten anknüpfen an die Beschwörung nationaler Bedeutung seit den Grimms, und auch an die Konzeption des eigenen Faches als ›Germanische Altertumskunde‹ und ›Volkskunde‹, wie sie Heyne und die ersten Studenten vorbereitet hatten. Die Fachgeschichte hat Spuren hinterlassen – auch in der Seminarbibliothek, die niemals ein unpolitisches und verklärungswürdiges Bibliophilenidyll außerhalb der Welt war und es niemals sein wird. Um solchen Spuren zu begegnen und einer einseitigen Verklärung nicht zu erliegen, ist es nötig, ihnen nachzugehen.

Ein zweiter und dritter Teil der Geschichte der Seminarbibliotheken werden auf Litlog erscheinen.

Beim Übertragen auf die neue Litlog-Webseite im Oktober 2022 wurde der Artikel vom Autor geringfügig überarbeitet.