Caroline Wahl ist eine der erfolgreichsten Autor:innen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sie schillert und polarisiert. Anhand ihrer zwei Auftritte beim 34. Göttinger Literaturherbst betrachtet unsere Autorin das Phänomen Wahl von mehreren Seiten – und reflektiert ihre eigene Haltung.

Von Charlotte Weber (Pseudonym)

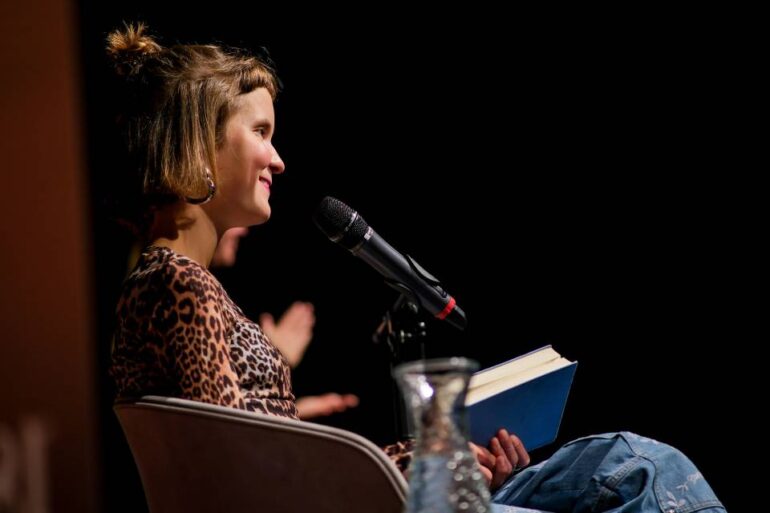

Bild: Dietrich Kühne

Gleich zweimal tritt Caroline Wahl am 25. Oktober beim 34. Göttinger Literaturherbst auf. Der Abendtermin in der ca. 500 Menschen fassenden Sheddachhalle war schnell ausverkauft. Kurzerhand fragte der Göttinger Literaturherbst bei der Erfolgsautorin an, ob sie für einen Extratermin am Nachmittag Zeit habe? Gefragt, gebongt – und auch diese Zusatzveranstaltung war letztlich ausverkauft.

Was los, Buchbranche?

Darüber, dass Caroline Wahl eines der spannendsten, wenn nicht das spektakulärste derzeitige Phänomen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ist, herrscht Einigkeit. Die Buchbranche steckt in einer Krise. Menschen kaufen bei alteingesessenen Verlagen weniger Bücher, gängige Marketinginstrumente verlieren an Wirkung und auch das Feuilleton thront längst nicht mehr als wichtigste Weisungsinstanz des Volksgeschmacks über allen Dingen. Nichtsdestotrotz stieg der Umsatz der Buchbranche in den letzten Jahren kontinuierlich leicht an, vor allem durch die rasenden Erfolge im Bereich der Young- und New-Adult-Romane.

In den Verlagsprogrammen der »klassischen« Belletristik sticht nun vor allem Caroline Wahl heraus. Ihre bei DuMont erschienenen Romane 22 Bahnen und Windstärke 17 verkauften sich inklusive Taschenbuchausgaben über eine Millionen Mal und auch ihr dritter Roman Die Assistentin, der im August bei Rowohlt erschien, stieg direkt wieder auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ein. Bei allem (teils wirklich elitärem kulturpessimistischem) Nervenflattern über die Zukunft der Literatur sind das doch gute Nachrichten. Oder?

Man könnte sagen: Caroline Wahl trifft einen Nerv. Auch das neueste Buch wurde auf Booktok wieder unzählige Male in Kameras gehalten und der Blick in den Veranstaltungssaal bestätigt, dass nicht nur junge Menschen Wahl lesen. Sowohl junge Erwachsene als auch Menschen jenseits der 70 lauschen gespannt der Erfolgsautorin. Sie betritt unter überschwänglichem Applaus ohne Moderation die Bühne – und performt. Das Publikum hört ihr gebannt zu, lacht, als sie von ihrer Berlin-Experience berichtet. Wie sie mit dem Auto für einen Termin in der Hauptstadt ankam, wie sie ihr »Baby« auf einem zwielichtigen Parkplatz über Nacht stehen lassen musste.

Worth the hype?

Der Auftritt ist durchchoreographiert, Caroline Wahl ist ein Bühnenprofi und das weiß sie auch. Souverän und locker flicht sie Lesepassagen über ihre Protagonistin Charlotte, die einen Job als Assistentin in einem großen Publikumsverlag beginnt und vermehrt die Übergriffe des Verlegers zu spüren bekommt, in erzählte Passagen ein. Anders als bei den vorigen Romanen, die von zwei Schwestern und ihrer Beziehung mit einer alkoholabhängigen Mutter erzählen, gäbe es in diesem Roman autobiographische Anteile, verrät Wahl. Daher hätte sie beim Schreiben des Romans eine größere Distanz zu ihrer Erzählerin gebraucht und mit anderen Erzählinstanzen experimentiert. Das würden viele hassen und manche lieben. Göttingen gehöre doch sicherlich zur zweiten Kategorie? Ein Blick ins Publikum folgt, bevor sie eine weitere Passage liest.

Es fällt auf, dass jeweils der erste gelesene Satz immer exakt an die letzten, scheinbar spontanen Anekdoten anknüpft. Diese Vorgehensweise unterstreicht den Eindruck, dass die Autorin sich eine öffentliche Persona zurechtgelegt hat, die die Veranstaltung souverän trägt. Sie weiß, wie der Showhase läuft und was ihr Publikum von ihr erwartet. Auch ihre Witze zünden und sind teils so unaufgeregt subversiv, dass es wirklich eine Freude ist, ihr dabei zuzuhören, wie sie gängige dumme Stereotype über Frauen in Machtpositionen einmal herumdreht und auf den Verleger anwendet.

Geständnis: Ich wollte die Veranstaltung mit Caroline Wahl irgendwie doof finden. Wahl-Bashing gehört in manchen Kreisen fast zum guten Ton, mit wenigen Floskeln ist man schon dabei. Aber: Veranstaltung gut, alles gut? Mir fällt es schwer, dieses Urteil so stehen zu lassen und hier wird es spannend. Meine Wahrnehmung ist symptomatisch dafür, wie verschiedene Akteur:innen des Literaturbetriebs Caroline Wahl wahrnehmen und teils auch harsch werten. Fast so, als hätte die Autorin im Alleingang entschieden, so erfolgreich zu werden. Ihre Aussagen in Interviews, sie verstehe nicht, warum sie nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert worden sei und ihre Äußerung, die Beste sein zu wollen, wurden Zielfläche von Häme. Wie kann sie es wagen, sie schreibe doch maximal Unterhaltungsliteratur, wie vermessen kann man sein. Plakativ gesagt: Steig doch bitte in deinen Porsche und nerv nicht. Außerdem: Wer nicht in Armut aufgewachsen ist, solle doch bitte nicht darüber schreiben und Profit daraus schlagen. Nicht selten wurden die Klassismus-Vorwürfe gepaart mit Kommentaren über ihren Lifestyle, ihre Frisur. Dass unzählige getätigte Aussagen die Grenzen zum Mobbing längst überschritten haben, scheint egal, es geht ja um die Sache. Ihr Erfolg basiert jedoch darauf, dass zahlreiche Liebhaber:innen und Fans ihrer Arbeit ihre Bücher kaufen, verschenken, darüber reden. Wie gesagt: Sie trifft einen Nerv. Und der wurde von der Literaturkritik bisher wenig beachtet, obwohl er offen zutageliegt: Muss Kritik jeden Hype ernstnehmen? Und anhand welcher Kriterien operiert die Literaturkritik der Gegenwart überhaupt?

Wanted: Differenzierung!

Iris Radisch schreibt in der ZEIT: »Heute werden Romane, in denen bei frühlingshaftem Wetter viele Kugeln Vanilleeis gelöffelt und dazu ausführlich beschriebene Blusen mit Blumenmuster getragen werden, von seriösen Literaturverlagen veröffentlicht und in den großen Feuilletons rezensiert. Oder besser gesagt – nacherzählt. Denn die klassische Literaturrezension ist zunehmend einer Inhaltsangabe gewichen, die mit einer Erörterung der im Werk verhandelten Zeitgeist-Trends angereichert wird.« Diese Bestandsaufnahme gilt es sicherlich weiterzudenken in Zeiten, in denen Autor:innen in Verträge kommen, weil allein ihre Follower:innenzahlen immense Verkäufe versprechen. Caroline Wahls Follower:innen sind jedoch aufgrund ihrer Bücher zu ihr gekommen und nicht etwa, weil sie neben ihrem Influencerinnenjob oder ihrer Fähigkeit, besonders gut Tore zu schießen, nun eben auch ein Buch geschrieben hat.

Vorwürfe, dass beispielsweise Marie Schmidts positive Buchkritik über Die Assistentin in der Süddeutschen Zeitung ein Anbiedern an die neuen Marktmechanismen sei, da Schemaliteratur (ja!) nicht so einen Platz im Feuilleton einnehmen sollte (ja…), sind also eher als Symptome für eine neue Ära im Literaturbetrieb zu sehen, in der neben teils durchaus verkaufserfolgreichen hochliterarischen Texten nun eben auch Unterhaltungsliteratur breiter stattfindet. Und darüber gilt es ebenso weiter zu reden wie über die Frage danach, wer über Armut und andere Ungerechtigkeiten eigentlich schreiben sollte.

Caroline Wahl verlässt nach ungefähr 90 Minuten unter tosendem Applaus die Bühne der Sheddachhalle, nach ihrem zweiten Auftritt an diesem Tag wird sie geduldig mehrere Stunden für ihre Fans signieren. Als ich zur nächsten Veranstaltung gehe, höre ich eine Rentnerin zu ihrer Freundin sagen: »Wirklich mutig von dieser jungen Frau, über diese Missstände zu schreiben.«

Vielleicht schaffen wir es, zukünftig differenzierter auf Phänomene wie Caroline Wahl zu schauen. Ohne die persönlichen Abwertungen einer Frau, die durch ihre Bücher erfolgreich wurde, und auch ohne den geschmacksklassistischen Zeigefinger auf ihr Publikum, aber durchaus mit einem kritischen Blick auf literarische Kriterien und Standards der Literaturkritik.