Was haben Boulevard-Medien und Politik der Nullerjahre-BRD gemeinsam? – Sie schüren Hass auf arme Menschen und ziehen daraus ihren Nutzen. Bis heute bleiben verzerrte Bilder ihres klassistischen Diskurses bestehen. Die Ikone Arno Dübel und der Film Finsterworld helfen, dessen Logik nachzuvollziehen.

Von Eva Tanita Kraaz

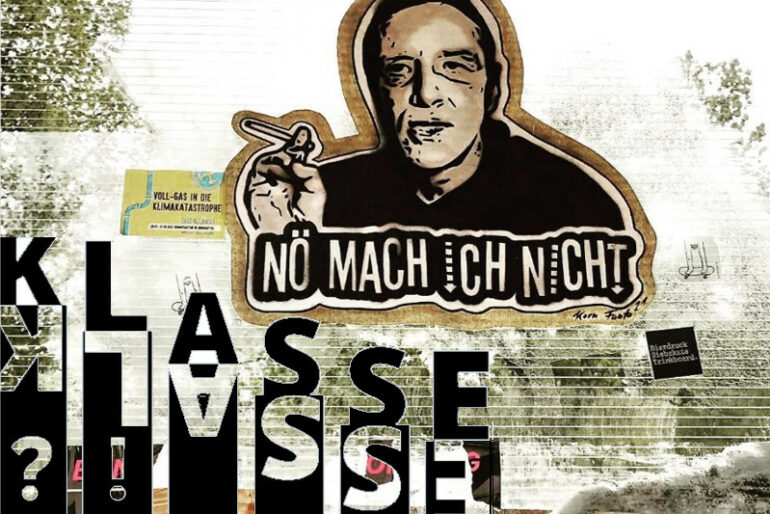

Bild: gute_goettinger_graffitis (Bearbeitung: Lisa E. Binder und Svenja Brand); Künstler: korn_fanto

Im ersten Spielfilm von Frauke Finsterwalder Finsterworld (2013) spielt Sandra Hüller eine verbissene Dokumentarfilmerin mit Namen Franziska Feldenhoven. Franziska will sich als kunstfertige Regisseurin etablieren. Sie geht dafür in den Plattenbau und hält die Kamera auf einen Mann, der Dosenspaghetti mit geriebenem Hartkäse isst. Sein Blick ist auf eine Tierdoku im Röhrenfernseher gerichtet. Franziska stellt ihm dabei berechnend suggestive Fragen wie: »Vermissen Sie Ihre Frau eigentlich?« »Auch nich beim Essen morgens?« »Also ich ess ja ungern alleine ehrlich gesagt, und Sie?« Er antwortet einsilbig, zündet sich eine Zigarette an und fragt: »Wolln Sie n Teller Nudeln?« Franziskas Projekt wird nicht kunstvoll. Es wirkt eher unfreiwillig komisch – und künstlich. Niemals könnte ihr Skript die Authentizität herstellen, die sie am Telefon ihrer Chefin verspricht: »Nee, das ist wirklich alles total echt! Das ist fast n bisschen zu echt, find ich manchmal.«

Die Bedeutung der Frechheit im Neoliberalismus der Nullerjahre

Das Framing, in das Franziska die Geschichte des Mannes einbetten möchte, spiegelt den vorherrschenden Blick auf finanziell arme Menschen im Deutschland der Nullerjahre. Ganz verknappt lässt er sich so erklären: Der medial und politisch vermittelte Leistungsimperativ würdigte diejenigen herab, die keine Leistung erbringen konnten oder wollten. Als Begründung dafür halten die hohen Arbeitslosenzahlen um die Jahrtausendwende her. Sie waren das zentrale Thema der Bundestagswahlen um 1998 und 2002. Die SPD unter Gerhard Schröder verzeichnete beide Wahlsiege und brachte 2003 die Agenda 2010 zur Erneuerung des Sozialsystems und des Arbeitsmarkts auf den Weg. Teil davon war die Hartz-IV-Reform, eine angepasste Form von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Das neue Arbeitslosengeld II war als System aus »Grundsicherung und Aktivierung« gedacht. Es zielte nicht auf den Arbeitsmarkt selbst, sondern auf die Menschen ab, die sich darin bislang nicht oder nicht mehr beweisen konnten. Sie sollten zum Beispiel durch drohende Kürzungen ihrer Bezüge zur Annahme von sogenannten zumutbaren Jobs gedrängt werden.

Das Wort Aktivierung gerierte sich damit als Reaktion. Denn der Ausgangspunkt war die vermeintliche Inaktivität des vermeintlich faulen Arbeitslosen. Das war die Logik, die in der Zeit kursierte. Nur durch den geregelten Verkauf seiner Arbeitskraft, durch seine Steuern und seine Abgaben für das Sozialsystem könne ein Mensch ein wertvoller Teil der Gesellschaft werden. Diese Logik spaltete die Arbeiter:innenklasse und spielte Arbeiter:innen, die ihre Steuern und Abgaben zahlen, gegen Arbeitslose aus, die vermeintlich nur auf der Couch liegen und sich entspannen: »Leistung muss sich lohnen!« Das impliziert, dass Menschen, die keine Leistung erbringen, es weniger gut haben sollen. Befeuert wird dieser Diskurs von den Medien, wie Christoph Butterwegge in aller Ausführlichkeit in diesem Artikel beschrieb. Wie könnte es anders sein, war die Springer Presse weit vorne mit dabei und stilisierte über die Jahre verschiedene Einzelpersonen zu Feindbildern, an denen die vermeintliche Ausbeutung des Sozialstaats durch Leistungsempfänger:innen illustriert wurde. Das vermutlich erfolgreichste Feindbild ist das des »frechsten Arbeitslosen Deutschlands«, Arno Dübel (Gott hab ihn selig!).

Arno Dübel war nach eigenen Angaben seit 1976 arbeitslos. Alle Angebote, Aufforderungen zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Bürgerdiensten, konnte er durch Strategien umgehen, die er medienwirksam schon um 2001 in Talkshows andeutete. Wenn er davon redete – immer ausgesprochen höflich und stets gut gelaunt –, dann wirkte die Beschaffung von ärztlichen Gefallens-Attesten und das Simulieren von Krankheiten tatsächlich wie eine gewitzte Strategie (in der Darstellung von Bild: wie eine Frechheit). Allein im Jahr 2010 veröffentlichte die Bild insgesamt 36 Beiträge und Artikel zu Dübel, wie Christian Baron und Britta Steinwachs schon 2012 für ihre Studie Faul, frech, dreist. Die Diskriminierung von Erwerbslosigkeit durch BILD-Leser*innen zählten. Sie untersuchen darin auch die sich häufenden empörten Kommentare und Hasspostings unter den online-Artikeln. Hier zeigt sich diese Logik in einer besonderen sprachlichen Dichte. Es ist die Rede von Nutznießern des Sozialstaats, von Drückebergern, verdächtigt des Leistungsmissbrauchs, und in besonders drastischen Fällen auch von ›Sozialschmarotzern‹ und ›Asozialen‹. Gerade der letzte Ausdruck ist ideologisch stark aufgeladen: Im Nationalsozialismus wurde unter dem Begriff der ›Asozialen‹ eine Gruppe definiert, die verfolgt wurde. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch die Politiker der Nullerjahre sich selbst in Sachen Sprache keinesfalls mit Ruhm bekleckerten. Exemplarisch sei nur Guido Westerwelle zitiert, der einige Jahre brauchte, bevor er sich für seinen Ausspruch über die »spätrömische Dekadenz« entschuldigte, die er einigen Leistungsempfänger:innen unterstellte.

Reihe Klasse?!

Was ist das, eine Klasse? Haben wir alle eine? Wie prägen Klassen und Ideen von Klassen unseren Gesellschaften und den Umgang miteinander? Wie stellt man sie dar? Und wie können wir uns dazu verhalten? In dieser Reihe machen sich die Autor:innen Gedanken über gegenwärtige Gesichter von Klasse und Klassismus. Sie entwickeln sie beispielsweise anhand von literarischen Texten oder Sachbüchern, im Theater, als Forschende und persönlich. Die Texte erscheinen in unregelmäßigem Abstand; sie sind hier zu finden.

Eine »faszinierende Erkenntnis«

Die allgemeine Wertung dieser Debatten ist heute eine andere. Schon vor zwei Jahren lieferte Jan Böhmermann seine reichweitenstarke und unterhaltsame Aufarbeitung des Themenkomplexes in der ZDF-Magazin-Episode vom 23.04.2021. Seine Recherche-/Satirecollage betrachtete die Verabschiedung der Hartz-Reformen in Zusammenhang mit dem popkulturellen Aufstieg des Neoliberalismus (am Beispiel von Sarah Connor und Xavier Naidoo). Arno Dübel wurde von ihm umtituliert zum »weitsichtigsten Hartz-IV-Kritiker Deutschlands«. In seinem Podcast Fest und Flauschig mit Olli Schulz führt er den Gedanken aus: »Ich glaube, Arno Dübel ist der Gewinner, weil er recht schnell erkannt hat, was eigentlich aus Hartz IV geworden ist. Nämlich ein Instrument zur Gängelung von Leuten, die nicht die volle Wirtschaftsleistung erbringen möchten oder können, die von ihnen erwartet wird. Total unmenschlich und leider von vornherein kein Bock.« (Sendung vom 16.05.2021) Für Böhmermann sei das alles eine »total faszinierende Erkenntnis.« (Sendung vom 25.04.2021)

Faszinierend war die Erkenntnis bestimmt auch, weil seit Jahren ein Standard-Einspieler im Fest-und-Flauschig-Repertoire Arno Dübel featurte, genauer: seine Weigerung, nach Elmshorn zu fahren (»Elmshorn! Mach ich nich.«) und sein charakteristisches Lachen. Diese halbironische Verkultung von Dübel hat Tradition und findet sich heute sogar in den Memes von Instagram-Accounts speziell für Lehramts-Referendar:innen oder Jurastudis. Der Ausspruch »Mach ich nich.« versinnbildlicht seine Funktion: »Mach ich nich.« Das ist die Antwort, die Referendar:innen auch gern geben würden, wenn sie mal wieder in der Ausbildung getriezt und überfordert werden. Es ist die Antwort, die überforderte Jurastudierende gern ihren anspruchsvollen Profs geben würden. In Wirklichkeit käme ihnen das nie über die Lippen. Trotzdem, die Möglichkeit der simplen Arbeitsverweigerung bietet einen erlösenden Moment in dem auf Hochtouren laufenden Turbokapitalismus und der immer noch grassierenden Hustle Culture. In gewisser Weise ist das eine folgerichtige Aneignung. Seit Jahren inhalieren wir Work-Life-Balance-Ratschläge, hören (und sehen seit der Verfilmung von Dani Levy leider auch) Marc-Uwe Klings Hängematten-Känguru-Geschichten und predigen gegen die neoliberale Selbstausbeutung unserer Arbeitskraft.

Affirmative Verkultung

Diese Entwicklung hat Arno Dübel vermutlich nicht kalkuliert. Dass der Verlauf von Springer-Kampagnen insbesondere für ihre Protagonist:innen ohnehin oft unvorhersehbar ist, zeigte zuletzt der Boys-Club-Podcast. Im Zuge der Aufarbeitung des Machtmissbrauchs durch junge Mitarbeiterinnen wird auch deren Mitgefühl mit ihren Quellen gezeigt – nachdem die plakativen Artikel über ihre Geschichten veröffentlicht wurden. Allem Anschein nach ist Dübels Leben nicht negativ von seiner Medienkarriere beeinflusst worden. Im Gegenteil, wer sich heute durch Jokos und Klaas’ erste Fernsehkollaboration MTV Home (2009–2011) klickt und die Folge vom 08.10.2010 mit Dübel als Gast erwischt, der:die wird sich höchstwahrscheinlich eher fremdschämen für die konzeptuelle Misogynie gegenüber Palina Rojinski oder die inszenierte Empörung Jokos. Über den entspannten Tagesablauf von Arno Dübel wird sich der:die Zuschauer:in hingegen zusammen mit ihm freuen. Durch solche Auftritte konnte Dübel bestimmt ein paar Honorare verdienen und er trug damit aktiv zu seiner Verkultung bei. Dieses spezielle Interview war nämlich nicht zuletzt ein Promo-Auftritt für seinen Song Release. Im Jahr 2010 brachte Dübel seine Debütsingle mit dem eingängigen Titel Der Klügere kippt nach heraus. Im selben Jahr gab es das Dosenbier »Arno’s Dübel« mit seinem Gesicht zu kaufen.

Musik, Merch und Inszenierung (Palinas Hauptaufgabe in der Sendung ist es, Dübel ungefragt ein Bier einzuschenken) stehen für einen selbstverständlichen Alkoholismus, der sich über Menge und Erschwinglichkeit definiert. Der affirmative Kult um Arno Dübel klinkt sich damit direkt in das Boulevard-Narrativ ein. Die Suggestion ist, dass Alkoholismus fest mit Arbeitslosigkeit verknüpft ist. Als abhängig machende Substanz sei er ein Problem der Armen, die dadurch noch fauler würden. Davon ausgenommen ist natürlich der vermeintlich bewusste Konsum von ein, zwei Gläsern Rotwein zu den warmen Mahlzeiten oder dem Feierabendbier, das sich hart arbeitende Menschen in der Trinkkultur der BRD redlich verdient haben. Besser, fleißiger, systemrelevanter als arbeitslose Trinker dürfen sich gutbürgerliche Hobby-Sommeliers fühlen. Diese Suggestion bleibt in der Verkultung Dübels bestehen und es bleiben auch die stereotypen Darstellungen von arbeitslosen Menschen, wie sie durch Talkshows, Bild und Reality-TV über eine Dekade lang vermittelt wurden. Diese spezifische Form des Alkoholismus ist ein Element eines bestimmten Habitus, der eine bestimmte Art, sich zu kleiden, sich zu verhalten, einschließt, einen Einrichtungs- und Lebensstil. Die Distinktion von diesem Geschmack und dieser Lebensweise ist wahrscheinlich die subtilste Form der Abgrenzung: Es braucht dazu keine offenen Diffamierungen und zu großen Teilen ist sie nicht mal eine bewusste Entscheidung. ›Arno Dübel in seinem Wohnzimmer‹ war dementsprechend ein prädestiniertes Motiv für die Bild-Kampagne. Solche Inszenierungen greift Finsterworld auf. Der Mann mit den Dosenspaghetti sitzt in einer kleinen, überdekorierten, dunklen Wohnung, altmodische Möbel, abgewetztes Ledersofa, vor einem niedrigen Couchtisch. Darauf der Nudeltopf und ein voller Aschenbecher.

Klischee und Klassismus

Christoph Butterwegge unterscheidet – unabhängig der Komponente Voyeurismus – zwei Formen von Sozialreportagen: Solche, die Partei ergreifen für arme Menschen, und solche, die den vermeintlichen Missbrauch von Sozialleistungen zeigen. Erstere seien immer seltener geworden. Der entstehende Film von Franziska in Finsterworld ließe sich ihnen wahrscheinlich tendenziell zurechnen. Ihre Fragen zielen auf eine sentimentale Reaktion ab, die wiederum beim Publikum Mitleid erregen könnte. Dass wir sie jedoch beim Inszenieren beobachten und dass ihre eigentliche Ambition, selbst groß rauszukommen, preisgegeben wird, zeigt, dass das Problem tiefer liegt. Zumal sie sich ihren Erfolg nicht nur entlang ihrer persönlichen Erhebung über ihren Protagonisten erarbeiten würde, sondern vor allem darüber, dass die Aus- und Bloßstellung seines Lebensstils für die mediale Rezeption vorbereitet wird: Jedes generierte Mitleid, wenn man es so nennen möchte, funktioniert hier nur von oben herab.

Finsterworld

Regie: Frauke Finsterwalder

Produktion: Walker + Worm Film

2013

95 Minuten

In ihrem Auftaktartikel zur »Klasse!?«-Reihe haben Anna-Lena Heckel und Lisa Marie Müller über die Konzepte »Klasse« und »Klassismus« geschrieben. Hellsichtig stellen die beiden heraus, dass die Klassengesellschaft nicht überwunden wird, indem man die Diskriminierung im Sinne der Klasse bekämpft. Tendenziöse Medienkampagnen, die der Politik helfen, Klassengegensätze zu zementieren oder sogar neu einzuziehen, lassen sich allerdings wirksam und anschlussfähig in einem ersten Schritt mit dem einfachen Adjektiv ›klassistisch‹ entlarven. Eine andere Kritik am Klassismusbegriff, die die beiden nicht aufnehmen, ist ebenso nachvollziehbar: Dass nämlich die Analogie zu anderen Diskriminierungsformen nicht ganz aufgeht. Sexismus oder Rassismus funktionieren zum Teil nach anderen Logiken, die Kategorien sind anders durchlässig oder determiniert. Ein einfaches, aber folgenreiches Beispiel lautet, dass wohl kaum jemand arm bleiben will, während Frausein an sich nicht unbequem ist. Es lohnt sich jedoch, die verschiedenen Diskriminierungsformen zusammenzudenken, und zwar intersektional und solidarisch. Dieser Zusammenhang sei an dieser Stelle nur angedeutet, mit einer abschließenden Referenz auf Finsterworld: Am Ende des Films geht Franziska nach Tansania. Sie hat sich eingestanden, dass sie mit ihren Sozialreportagen nichts wird, und tut das, vor dem sie sich immer gesträubt hat, weil es ihr zu einfach und zu klischeebesetzt vorkam: Die indigenen Kulturen ›Afrikas‹ in einer rührseligen Dokumentation inszenieren. Hier ist es jedoch ähnlich wie im Plattenbau. War ihr dort kein Klischee begegnet, sondern ein Mensch, mürrisch, aber gastfreundlich, ist es in der Steppe genauso: Eine Schwarze Frau in einem weiten, bunten Gewand kommt wie selbstverständlich auf sie zu und schnorrt sie um eine Zigarette an.