Das Monster schlummert in allen. Manchmal verschlingt es alles Gute und raubt jeden Lebenswillen. In Scotts Jugendroman besiegt Tamar ihr eigenes Monster, ihre Angst vor dem Weiterleben, und kämpft sich letztendlich aus der psychiatrischen Anstalt zurück ins Leben.

Von Emily Lüter

Bild: Via Flickr by mikkime, CC BY-SA 2.0, cropped

Das Monster folgt ihr überall hin. Es hat sich in ihrem Kopf eingenistet. Und nun klammert es sich fest, egal, wie sehr sie es aus ihrem Kopf schütteln und rütteln möchte. Dieses Monster ist der ständige Begleiter Tamars – ein junges Mädchen, das nach einem Suizidversuch nicht mehr weiterweiß und in einer psychiatrischen Anstalt versucht, zu sich selbst zurückzufinden. Ceylan Scotts Jugend- und Debütroman mit dem Titel <em>Auf einer Skala von 1 bis 10</em>, aus dem Englischen übersetzt von Beate Schäfer, erzählt eindrücklich von der Angst vor dem Überleben, der Komplexität psychischer Krankheiten und den Institutionen, die gegen solche Monster ankämpfen.

Von der Schuld und der Angst, sie loszulassen

Die Mörderin dieses Krimis wird, so scheint es, bereits auf den ersten Seiten offenbart: Tamar. Sie hat ihrer Freundin Iris das Leben genommen und damit ihren eigenen Lebenswillen in den Wellen versenkt, die ihre Freundin töteten. Doch wie alle Wahrheiten ist auch die von Tamar komplexer, als sie es sich selbst eingestehen möchte. Iris hat in Wirklichkeit Suizid begangen – die tragische Folge des Zusammenwirkens von Mobbing in der Schule und fehlender Unterstützung durch Freunde oder Lehrer, die in diesem Fall kein Auffangnetz, sondern ein Loch ohne Boden bilden. Ein Loch, durch das Iris aus ihrem Leben in ein tödliches Wehr stürzt.

Ceylan Scott

Auf einer Skala von 1 bis 10

Carlsen: Hamburg 2019

256 Seiten, 15,00€

Tamar hat ihre Hilferufe nicht gehört, hat sie nicht hören wollen. Und die Schuldgefühle, die auf sie hereinbrechen, kulminieren in einem Selbsthass, dessen Symptome sich in feinen Narben über ihre Arme ziehen. Graphisch, beinahe minutiös, beschreibt Tamar, wie sie buchstäblich die schmerzenden, monströsen Gedanken aus ihrem Kopf herauszuschlagen versucht, wie sie den Schmerz an ihren Handgelenken willkommen heißt. Das Monster und sein böses Geflüster bleiben beharrlich. Tamars behandelnder Arzt Dr. Flores zögert, aus ihrem Verhalten eine definite Diagnose zu ziehen – psychische Krankheiten sind so komplex wie die Menschen, die an ihnen leiden. Manchmal entziehen sie sich in der Praxis Schubladen-Kategorien und so weiß Tamar für lange Zeit nicht, wogegen sie eigentlich anzukämpfen hat.

Tamar ist keine Mörderin. Die schwarz-weiße Auffassung von Mörderin und Unschuldige erweist sich als zu simpel. Tamar hat passiv bei dem immer schlimmer werdenden Mobbing zugesehen – auch die Entscheidung, nichts zu tun, ist eine aktive Entscheidung. Tamar ist weder die Heldin noch die Anti-Heldin ihrer eigenen Geschichte. Sie befindet sich, wie die meisten Menschen, in der Grauzone dazwischen. Zwischen Sympathie und Antipathie schwankend, realisieren die Leser*innen, dass Begriffe wie Opfer und Täter, krank und gesund an ihre terminologischen Grenzen geraten, wo sie echtes Leben einfangen sollen. Tamar hingegen flüchtet sich in einfach greifbare Kategorien. In einer gruseligen Parallele zu Iris’ Tod, versucht sie sich das Leben auf ähnliche Weise zu nehmen:

Untertauchen. Wasser, das in der Nase brennt. Wasser, das in die Lungen will. Lungen, die sich benommen sträuben und dann doch hinnehmen, dass die trübe Flut nach ihnen greift. Ein zuckender Kopf, um sich tretende Beine, zitternde Augenlieder, alles immer heftiger, je länger es dauert. Atemlosigkeit.

Die eingeschränkte Sicht einer Gefangenen

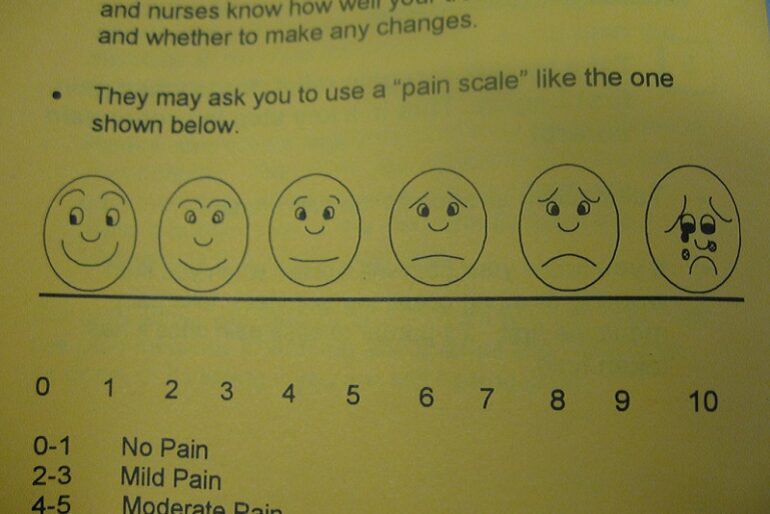

So wie Tamar sich in der Psychiatrie eingesperrt fühlt, so sind die Leser*innen in ihrem Kopf und ihrer Perspektive gefangen. Aus ihrer Sicht allein erleben und sehen sie das Innere der Anstalt, die für Tamar zu Beginn ein so erdrückender Ort ist. Die Darstellung von Dr. Flores erscheint denn auch einseitig negativ. Seine Therapiemethoden beschränken sich auf scheinbar sinnlose, sich ewig wiederholende Fragen: auf eine Skala von 1 bis 10, wie fühlst du dich? Nicht minder empathielos reagieren die Krankenschwestern auf Kinder, die sich schwertun, Hilfe anzunehmen. Nahezu gefühllos fahren sie Tamar nach einem weiteren Suizidversuch zur Notfallaufnahme, als sei dies nichts weiter als Zeitverschwendung.

Doch müssen sich die Leser*innen letztendlich die Frage stellen, ob Tamars subjektive Sicht die Dinge so einfängt, wie sie tatsächlich sind. Es gilt abzuwägen zwischen einer Kritik an psychiatrischer Alltagspraxis und Tamars Neigung, in jedem Menschen die Feindseligkeit widerspiegelt zu sehen, die sie sich selbst entgegenbringt. Manchmal ist es schwerer, am Leben zu sein, als aufzugeben und aufgeben ist am Ende keine Option mehr für Tamar – auch wenn der Kampf nie wirklich aufhört:

Jemandem, der nicht im Dunkeln untergegangen ist, kann ich nicht beschreiben, wie es sich anfühlt zu leben. Am Leben sein ist so rau und beängstigend, dass ich manchmal zurückblicke und das Dunkle mich lockt, zurückzukriechen und ihm wie früher zu Füßen zu sitzen.

Möglicherweise liegt es an Tamars eingeschränkter Sicht, die wenig anderes zulässt als Hass. Doch die Nebencharaktere, die ihr Leben berühren, wirken eindimensional in ihrer Darstellung. Sie werden auf ihre Reaktion auf Tamars Krankheit reduziert. Mia übernimmt den Topos der genervten besten Freundin, die den Aufmerksamkeitsverlust nicht erträgt. Tamars Eltern sorgen sich nur um ihre Tochter, solange sie deren eigenes Leben belastet. Und die anderen Kinder, deren Krankheiten sich tiefer in das Gedächtnis der Leser*innen eingraben als ihre Charakterzüge, sind so schnell vergessen wie die vielen Namen der Krankenschwestern. Tamars Egozentrismus mag als literarische Ausrede gelten, doch die oberflächlichen Beschreibungen lassen den*die Leser*in unbefriedigt. Wo Tamars Innenleben gekonnt ausgeleuchtet wird, bleiben die anderen verschwommene Formen im Schatten.

Für mehr Sensibilität in Jugendromanen

Geschichten sind mehr als nur schwarze Druckfarbe auf weißem Papier. Sie können einen realen Einfluss haben. Ceylan Scott ermöglicht mit ihrem Debüt den Zugang zu einem tabuisierten Thema, das viele Jugendliche betrifft. Sie selbst kommentiert die Erscheinung ihres Romans in einem Interview mit Carlsen: »Ich glaube, das Resultat ist ein Buch, was sich echt anfühlt. Real ist. Weil Tamars Gefühle real sind. Real für mich, real für andere Jugendliche und real für die, die unter einer psychischen Krankheit leiden. Aber vor allem habe ich dieses Buch geschrieben, weil es mir Kraft gegeben hat. Und ich hoffe sehr, dass es zumindest einen Funken Hoffnung schenkt, Stärke und Kraft gibt, für alle, die von der Dunkelheit gefangen gehalten werden.«

Für mehr Verständnis und vor allem für mehr Sensibilität steht Scotts Buch, welches das Thema psychischer Krankheiten bei Jugendlichen ans Licht zerrt, sodass es schwerfällt, noch länger wegzusehen. Fortschritt in der Sensibilisierung zu einem so emotionsgeladenen Thema, wie Scott es aufgreift, ist ein langwieriger Prozess. Der Diskurs hat sich in den letzten Jahren bereits geöffnet und doch müssen Stimmen – wie die der Autorin – weiterhin darauf aufmerksam machen. Ihre eigenen Erfahrungen sprechen dafür:

Mit sechzehn habe ich mich entschieden, ein Buch zu schreiben. Ich wurde gerade in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, hatte zu viel Zeit und Tausend Dinge gingen mir im Kopf herum. Alles frustrierte mich: weit weg von zu Hause zu sein, das Stigma und das Missverständnis, was mir und anderen, die so waren wie ich, entgegengebracht wurde.

Ceylan Scott gehört zu den Autorinnen, die ihre Reichweite nutzen, um gegen eben solche Stigmata anzukämpfen. Und das gelingt ihr mit einer packenden Geschichte.