In Die bärtige Frau erzählt Bettina Wilpert Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft. Der Roman zeigt, dass die Regeln von Körpern sich das restliche Leben unnachgiebig unterwerfen, und lässt dabei vieles offen.

Von Anna-Lena Heckel

Bild: Via Wikipedia Commons, CC0

In der Vormoderne, so Eva Labouvie in ihrem Standardwerk zur Kulturgeschichte der Geburt, bilde der Körper eine Einheit. Zu trennen zwischen biologischen, sozialen und kulturellen Aufgaben, sei Praxis der modernen Medizin. Dabei beobachtet sie, dass im Sprechen das leibliche Erfahren zurücktrete. Die körperliche Erfahrung weiche »einem normierten, kontrollierten kulturellen Körper ohne Gesicht und Namen«. Hier setzt Die bärtige Frau von Bettina Wilpert an: Der Roman spricht über Körper und Gesellschaft, will radikal sein und die Erfahrung von Leiblichkeit deutlich machen. Soziale und kulturelle Normen zitiert er immer wieder, legt aber den Fokus auf Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft als körperliches Erleben.

Erzählt wird aus der Perspektive von Alex, Lehrerin in Leipzig. Ihre Biographie ist die von unzähligen Lehrer:innen in Deutschland: Aufgewachsen in einem beschaulichen bayrischen Dorf, studierte sie zunächst Medienwissenschaften, um dann nach Leipzig zu ziehen und ihr Lehramtsstudium aufzunehmen, das sichere Berufsperspektiven verspricht. Die wesentliche Veränderung im Zentrum des Romans ist aber nicht die intellektuelle Hinwendung zur Pädagogik. Zentral sind ihre Schwangerschaften und das Leben mit ihrer Tochter Paula sowie deren Vater Oliver. Für ein Wochenende kehrt Alex in das Haus ihrer Mutter zurück, um dieser zur Hand zu gehen. So ergibt sich, dass sie das erste Mal seit der Geburt der nun einjährigen Tochter Paula mehrere Tage ohne diese verbringt. Sie hat Gelegenheit, über ihren Körper und die Körperlichkeit von Mutterschaft zu reflektieren.

Nach Leipzig ziehen und durchreflektiert werden

Man merkt: Leipzig, Medienwissenschaften und Pädagogik prägen das Denken über die lebensverändernden Erfahrungen rund um Elternschaft. Denn der Roman will das Körperliche von Grund auf bearbeiten, das diesem Erleben wesentlich ist. Was Protagonistin Alex reflektierend tut, klingt indes dann und wann wie das bierselige Reflektieren von Bachelorstudierenden der Sozialwissenschaften im zweiten Semester, die Konzepte von Normativität kennen gelernt und herausgefunden haben, dass das Leben, der Körper und die Liebe politisch sind:

»Weil sie im Moment mit einem Mann in einer Beziehung ist und ein Kind mit ihm hat, denken die Leute, sie sei hetero. Ihre Bisexualität bleibt unsichtbar.«

In dieser Passage bleiben Schlagworte wie ›hetero‹, ›bi‹ und ›unsichtbar‹ leer. Diese Leere füllt auch der restliche Roman nicht aus, dabei könnte Literatur genau hier ansetzen: Solche Konzepte fassbar machen und verhandeln, was es bedeutet, wie es sich anfühlt, was es auslöst, in der sexuellen Identität – von wem eigentlich? – nicht gesehen zu werden. So, wie der Roman Mutterschaft mit Weiblichkeit diskutiert, läge es gerade nahe, die Reduktion von Alex auf Mutterschaft mit unterstellter Heterosexualität in Verbindung zu bringen. Aber warum tut er es nicht? Warum nennt der Text, statt zu erzählen?

Das gilt auch für die Nicht-Beschreibung der Intimität zwischen Alex und Paula: »Mit einem Kind zu kuscheln ist eine besondere Form der Intimität. Alex denkt, dass sie noch nie einem Menschen so nah war wie Paula. Ihrer Mutter vielleicht.« Intimität heißt Nähe, das erläutert das Zitat. Aber worin besteht sie, wie unterscheidet sie sich von anderen Formen der Intimität, wie kommt die Nähe zustande? Der Roman will radikal über Körper sprechen, und erzählt dabei nichts vom körperlichen Empfinden als Basis solcher Analysen.

Schwangerschaft in weiblich

Die Identifikation von Schwangerschaft mit Weiblichkeit thematisiert der Roman expliziter: »Plötzlich hatte sie die großen Brüste, die sie sich als Teenager gewünscht hatte. Sie ist nicht als Frau geboren, erst durch die Schwangerschaft wurde sie zur Frau gemacht. Weil sie ein Kind austrug, dachten Leute im Supermarkt oder auf der Straße automatisch, sie sei eine Frau, egal, wie weiblich oder unweiblich sie sich selbst fühlte. Sie wollte ihre Androgynität zurück, aber ihr Körper wuchs, vor allem nach vorn, und gab ihr Merkmale, die andere als weiblich lasen.«

Das wohlbekannte Zitat von Simone de Beauvoir (»On ne naît pas femme: on le devient.«/ »Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.«) wird hier präzisiert: Nicht überhaupt wird man zur Frau gemacht, sondern, so Wilperts Formulierung, durch die Schwangerschaft. Dass Alex sich als androgyn versteht, und dass das mit der Abwertung gesellschaftlich akzeptierter Weiblichkeit einhergeht, führt sie andernorts aus. Hier wird der Roman interessant: Was bedeutet es, den Konflikt zwischen eigenem Empfinden und gesellschaftlicher Zuschreibung am eigenen Leib zu erleben? Frust und Ausgeliefertsein werden verständlich.

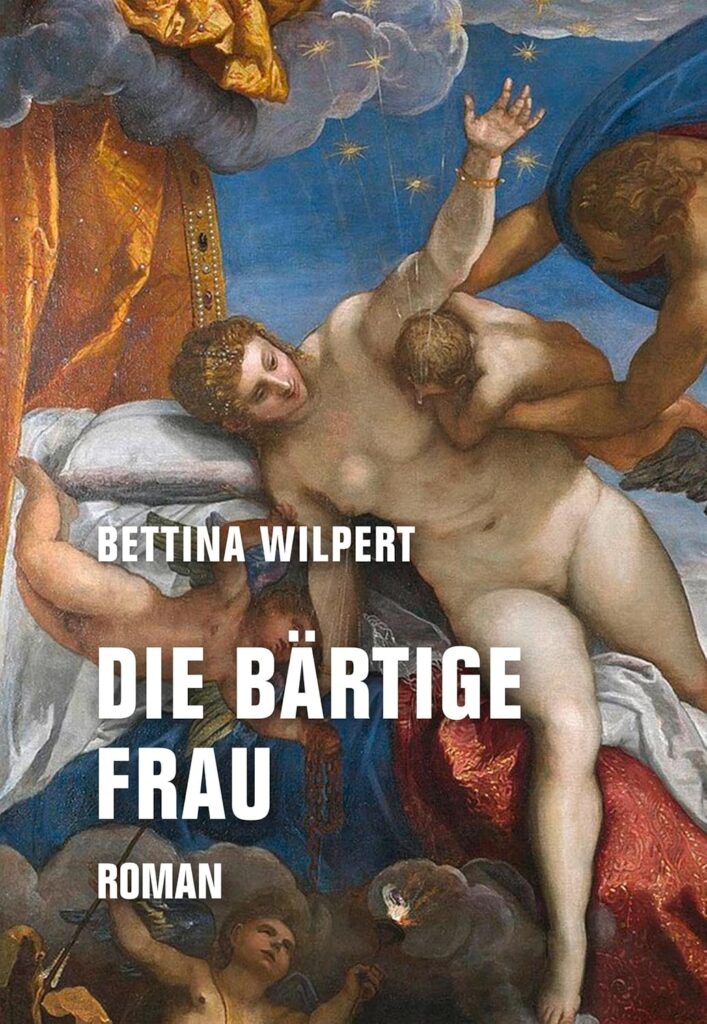

Die bärtige Frau

Verbrecher Verlag: 2025

192 Seiten, 22 €

Schwanger ist nicht nur der Geist

Auch mit seinen Leerstellen und Plattitüden macht Wilperts Roman aber verständlich: Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt sind nicht nur kulturell, sozial oder gedanklich lebensverändernd. Sondern sie verändern den Körper und dessen Wahrnehmung von innen und außen. Die Stärke dieses Schreibens ist auch der Umfang, in dem diese Phänomene gedacht werden. Denn die Lebensveränderung beginnt nicht erst mit der Geburt, die übrigens über mehrere Abschnitte erzählt wird, sondern mit dem Kinderwunsch. Alex’ Fehlgeburt und ihre Angst vor einer weiteren sind hier selbstverständlich eingebunden, sodass sie von beiden Schwangerschaften erzählt.

Immer wieder streut Wilpert Hinweise auf Gefühle von Isolation ein, auf die Alex zurückgeworfen ist, all dem Körperkontakt zum Trotz:

»Sie dachte, die Einsamkeit würde mit der Geburt enden, doch sie blieb.«

Den eigenen Körper anders zu erfahren, bedeutet hier auch, einsam auf ihn zurückgeworfen zu sein, obwohl Alex eine funktionierende Beziehung auf Augenhöhe führt.

Marias Bart

In der titelgebenden Szene blickt Alex in einer Kapelle – wie gesagt hält sie sich in Bayern auf – auf eine Kopie der Madonna Litta des Giovanni Antonio Boltraffio von 1490–1495. In Betrachtung des Gemäldes verwandelt es sich in José de Riberas Die bärtige Frau von 1631. Nicht nur Bart und Jahreszahl unterscheiden die beiden Stillenden. Sondern auch die Stimmung beider Abbildungen steht im Kontrast. Anders als die Madonna Litta ist Die bärtige Frau finsterer, ernster, vielleicht weniger idealisiert, wenngleich die fast jugendlich wirkende Brust in ihrer Glattheit den Eindruck einer Collage vermittelt.

In der Verwandlung der stillenden Maria zur bärtigen Magdalena Ventura zeigt sich nicht nur ein Spiel mit Geschlechtern. Auch das Liebliche, Zarte der Mariendarstellung weicht dem Ernst der stillenden Bärtigen. Alex fragt sich: »Und warum stillt Maria überhaupt im Stehen und hält das Kind mit beiden Händen seltsam ungelenk und unbequem?« In der Umwandlung zur bärtigen Frau öffnet sich der Blick hin zu einer weniger glatten, kulturell vermittelten Mutterschaft. Damit vergrößert sich der Spielraum, in dem Mutterschaft gedacht und realisiert werden kann. Im Zitat des Gemäldes de Riberas wie in der Anlage des Romans zeigt sich der Wunsch, das Elternsein aus dem kulturellen Korsett von Weiblichkeit und Mütterlichkeit zu befreien.