Reinhard Kaiser hat das frühneuhochdeutsche Lalebuch übersetzt. Wozu dient eine solche Übersetzung, wenn nicht zur Suche nach dem Ursprung deutscher Literatur? Mitunter zur Konfrontation mit den eigenen Vorurteilen, der Förderung von Neugier und detaillierter Textarbeit.

Von Anna-Lena Heckel

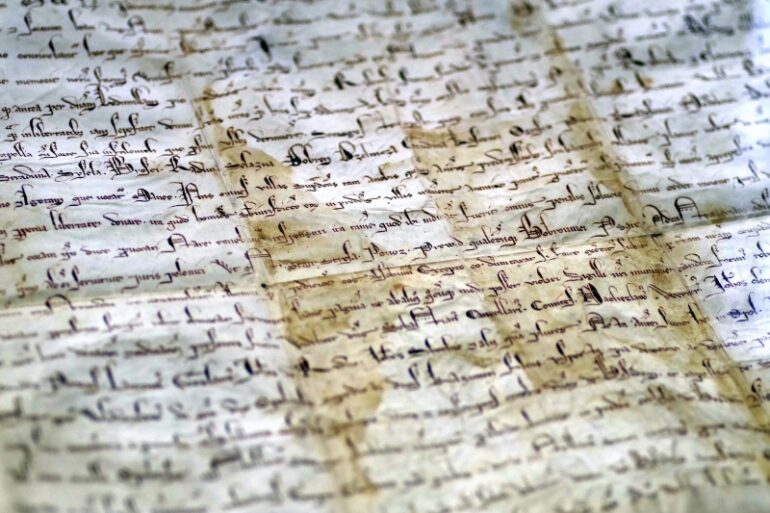

Vielen zeitgenössischen Leser:innen sind die Schildbürger ein Begriff, die Lalen dagegen nicht. Hiermit arbeitet der Galiani-Verlag, um Leser:innen und Käufer:innen zu locken: das Schildbürgerbuch? »Dreistes Plagiat« des Lalebuchs aus dem 16. Jahrhundert. Nun hat der Übersetzer und Schriftsteller Reinhard Kaiser den frühneuhochdeutschen Text aus dem 16. Jahrhundert ins Neuhochdeutsche übertragen.

In 45 Kapiteln zeichnet das Lalebuch das Bild von den Bewohner:innen von Laleburg, die entscheiden, sich vom Leben als gefragte Weise und Ratgeber abzuwenden, das den männlichen Bewohnern auferlegt, an weit entfernten Fürstenhöfen statt im heimatlichen Dorf zu verweilen. Damit die Männer nicht immer als Berater fortgehen müssen, widmet sich die Bevölkerung von Laleburg stattdessen der Torheit, Narrheit und dem Aberwitz: »Und was einem jeden Närrisches in den Sinn komme, das solle er tun. Dies werde ihnen umso leichter fallen, wenn sie sich auf ihrer aller hohe Weisheit besinnen würden«, so ein alter Lale in der Beratung.

Reinhard Kaiser

Das Lalebuch

Galiani: Berlin 2021

240 Seiten, 20,00€

Und so nehmen die Dinge ihren Lauf: Die Lalen zu Laleburg bauen ein Rathaus, tragen die Balken dafür einen Berg hinunter und bemerken danach, wie viel einfacher es gewesen wäre, sie einfach den Hang hinunterrollen zu lassen. So tragen sie die Stämme wieder herauf, um sich die Arbeit zu erleichtern. Sie vergessen die Fenster beim Rathausbau und versuchen Sonnenlicht in Säcken in das Gebäude zu tragen, bis sie schließlich das Dach zu Beleuchtungszwecken wieder abdecken: Das ist die »Taginshauszutragenersparungskunsterfindung«. Auch jenseits des Rathausbaus geschieht so einiges in Laleburg, etwa streuen die Lalen Salz auf einen Acker, damit es wachse, sie stellen eine lange Wurst her, können sie aber ohne ebenso langen Topf nicht kochen, und letzten Endes brennen sie ihre Stadt nieder, aus Angst vor einer Katze.

Zum eigenständigen Prüfen

Der Text ist ebenso interessant wie kurzweilig. Die Unzuverlässigkeit der Erzählinstanz irritiert im besten Sinn, wenn sie sich zuweilen eindeutig zu den Bewohner:innen Laleburgs zählt, dann aber klar zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit differenziert. Intertextuelle Bezüge wie auf Thomas Morus‘ Utopia oder zur Narrenfigur Ulenspiegel sind immer wieder zu finden und gesellschaftliche Fragen werden nicht nur im Kleinen adressiert: Die Erzählungen verhandeln durchgängig Standesfragen (Wer wird Dorfobrigkeit , wie ist mit dem Kaiser umzugehen, welches Maß an Klugheit ist Bäuer:innen angemessen?) und Genderfragen (Sind auch die Frauen von Laleburg schlau, wer nimmt Einfluss auf die Handlung, wer brilliert durch besondere Torheit?). Diese sind nur einige der Gründe dafür, den knapp fünfhundert Jahre alten Text kennen zu lernen.

Reinhard Kaisers Übersetzung erleichtert die Begegnung für die heutige Leser:innenschaft. Er gestaltet sie sehr textnah, übernimmt einige Termini und erklärt sie in Endnoten anstatt sie ungenau ins Neuhochdeutsche zu übertragen. Einerseits ermöglicht dieses Vorgehen die intensive Auseinandersetzung mit dem Text, eröffnet aber andererseits Probleme. Dies ist der Fall, wenn Kaiser frühneuhochdeutsch Zeitungen mit »Zeitung« übersetzt und nur in der Endnote wenig prominent das weitere semantische Spektrum als »Neuigkeit« oder »Nachricht« thematisiert.

Jenseits von Originalität ein Gewinn

Weniger die Übersetzungsarbeit selbst als Nachwort und Verlagsparatexte erscheinen polemisierend. Dass das Schildbürgerbuch, das den erzählerischen Rahmen des Lalebuchs nicht aufweist, ein »dreistes Plagiat« sei, entspricht kaum einer zeitgenössischen Vorstellung von geistigem Eigentum, wie Stefan Ertz schon im Nachwort zu seiner Edition des frühneuhochdeutschen Texts von 2011 schreibt. Während so das Lalebuch als ›ursprünglich‹ und ›original‹ in den Fokus gerückt wird, ist die Galiani-Ausgabe dennoch versehen mit Holzschnitten, die erst in den späteren Lalebuch-Ausgaben im 17. Jahrhundert gedruckt werden.

Dennoch: Ein Gewinn für die Literaturvermittlung ist dieser Band allemal, denn das Lalebuch bricht mit gegenwärtigen Vorurteilen über schnödes Spätmittelalter und öde Frühe Neuzeit. Es bietet eine Möglichkeit, Zugang zur Literatur früherer Sprachstufen des Deutschen zu finden und sich auf die Fährten von Volksbuch, Narren- und Schwankliteratur zu begeben.